Christian Drosten: "Ich habe keinen Lockdown empfohlen"

Bei Drostens zweiter Anhörung vor dem Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen fielen fragwürdige Aussagen. Zwei werden von der Staatsanwaltschaft Dresden geprüft, zwei weitere sind neu hinzugekommen.

Der Sächsische Landtag war erneut gut besucht, als der Virologe Christian Drosten am 21. August zum zweiten Mal als Sachverständiger vor dem Corona-Untersuchungsausschuss auftrat. Wie bereits bei seiner ersten Anhörung im Mai war der Zutritt zum Plenarsaal für Pressevertreter untersagt, so dass keine Interviews mit Herrn Drosten möglich waren. In meiner Berichterstattung wies ich auf zwei mutmaßliche Falschaussagen Drostens hin - vor einem Untersuchungsausschuss kann das gemäß § 153 StGB eine Straftat darstellen, je nach dem, ob dabei Vorsatz vorlag. Inzwischen prüft die Staatsanwaltschaft Dresden die beiden Aussagen von Drosten vor dem sächsischen Untersungsausschuss, wie Multipolar und die Berliner Zeitung berichteten. Nach einer gründlichen Analyse drängt sich der Verdacht weiterer Falschaussagen auf: Insgesamt vier Aussagen Drostens könnten “uneidliche falsche Aussagen” gemäß § 153 StGB darstellen - zwei sind neu hinzugekommen. Auf schriftliche Rückfrage zu den Widersprüchen hat sich Drosten nicht geäußert.

Im ersten Teil meines Berichts stelle ich die vier mutmaßlichen Falschaussagen Drostens vor dem Ausschuss vor. Im zweiten Teil berichte ich über weitere zentrale Punkte in Drostens Ausführungen, die teilweise ebenso diskussionswürdig sind.

1) “Ich habe keinen Lockdown empfohlen”

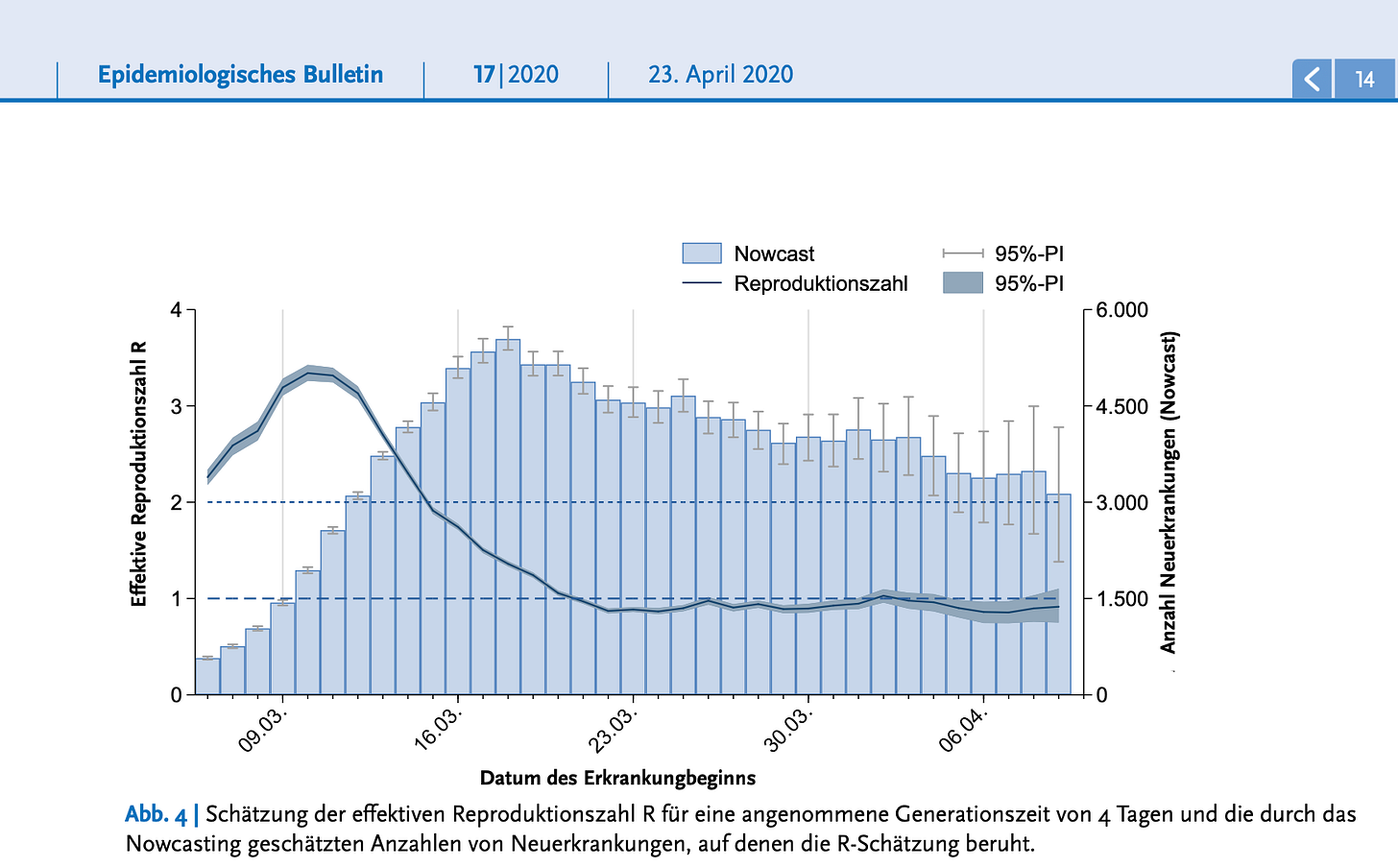

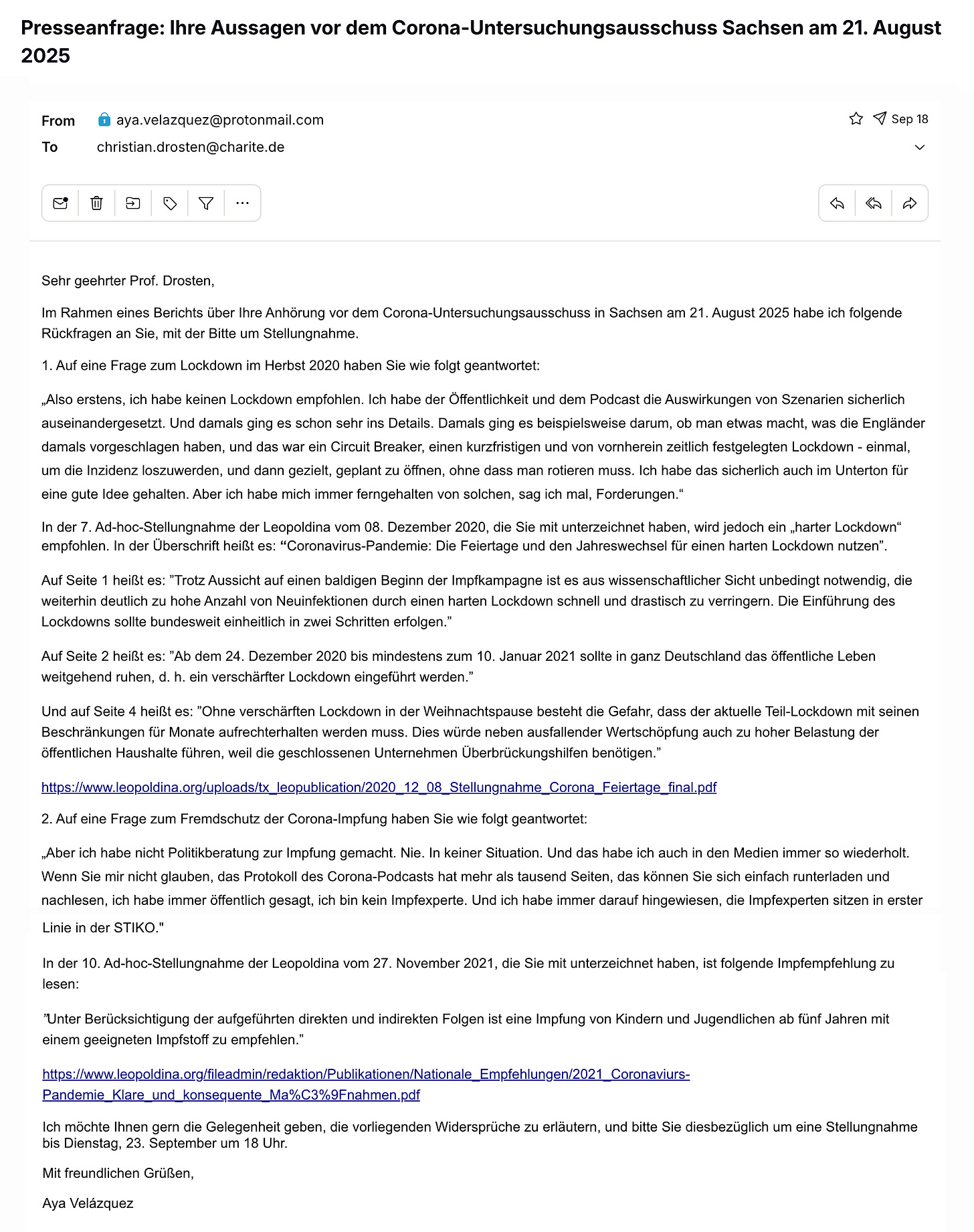

Eine mutmaßliche Falschaussage Drostens, die nach einer Analyse des Materials neu hinzugekommen ist, betrifft Drostens Empfehlungen zum Lockdown. Der BSW-Abgeordnete Hentschel-Thöricht hatte eine Rückfrage zum zweiten Lockdown: Aus dem Epidemiologischen Bulletin des RKI vom 23. April 2020 sei hervorgegangen, dass das Maximum der ersten Welle bereits am 18. März 2020 erreicht gewesen sei - schon vor dem Beginn des ersten Lockdowns. Das sei auch später mehrfach bestätigt worden. Er gehe davon aus, dass Drosten diese Information bekannt sei. “Sie haben ja im Herbst 2020 einen Lockdown empfohlen”, gab der Abgeordnete zu bedenken.

“Also erstens, ich habe keinen Lockdown empfohlen”, entgegnete ihm Drosten. Er habe in der Öffentlichkeit und in seinem Podcast die Auswirkungen von verschiedenen Szenarien dargestellt, und das “sicherlich auch im Unterton für eine gute Idee gehalten”, aber sich immer von “solchen Forderungen” ferngehalten. Damals sei ein “Circuit Breaker-”, ein sogenannter Wellenbrecher-Lockdown diskutiert worden - ein kurzfristiger und zeitlich festgelegter Lockdown. Das Phänomen, das der Abgeordnete angesprochen habe, dass die Inzidenz schon leicht gesunken sei, bevor die politischen Maßnahmen gegriffen hätten, habe es nicht nur in Deutschland gegeben. Das habe daran gelegen, dass die Bevölkerung “Angst vor dem Virus” gehabt und ihr Verhalten von selbst angepasst habe. Als er im März 2020 die Ministerpräsidentenkonferenz beraten habe, sei Berlin-Mitte “gespenstisch” leer gewesen. Freiwillige Verhaltensänderungen seien der Grund dafür, warum die Inzidenz schon vorher ein wenig abgeknickt sei. Doch wenn die Politik an dieser Stelle nicht gehandelt hätte, wäre die Inzidenz “richtig durch die Decke gegangen”. Das habe man in Ländern sehen können, wo die politische Entscheidung erst später gekommen sei.

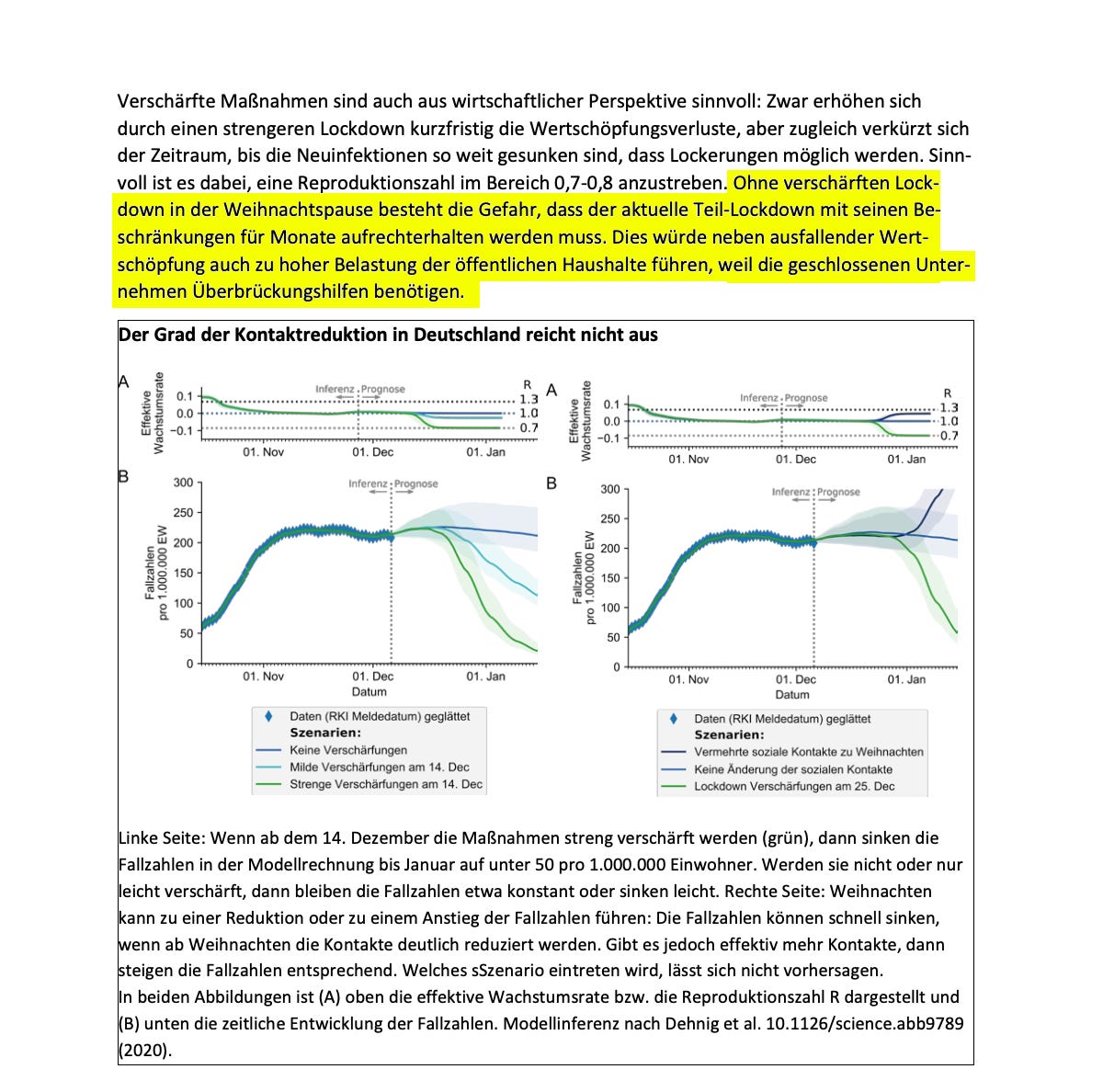

Die Aussage von Drosten, er habe keinen Lockdown empfohlen, ist unwahr, denn in der 7. Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina vom 08. Dezember 2020, die er mit unterzeichnet hat, wird bereits im Titel ein Lockdown empfohlen - und zwar nicht irgendein Lockdown, sondern ein “harter Lockdown”: “Coronavirus-Pandemie: Die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown nutzen”.

Zum Zeitpunkt, als die Leopoldina-Stellungnahme erschien, lief bereits seit sechs Wochen der sogenannte “Wellenbrecher-Lockdown”, der als “Teil-Lockdown” galt und von den Autoren der Stellungnahme kritisiert wurde, weil er ihnen nicht hart genug erschien. Unterschrieben wurde die Leopoldina-Stellungnahme neben Christian Drosten auch von zahlreichen anderen bekannten Protagonisten der Corona-Zeit, darunter der ehemalige Leiter des RKI, Lothar Wieler, der Leiter der STIKO, Thomas Mertens, der Vorstandsvorsitzende der Charité, Heyo K. Kroemer, die ehemalige Leiterin des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, die Nudging-Expertin Cornelia Betsch, die Virologinnen Melanie Brinkmann und Sandra Ciesek, sowie die Modellierer Dirk Brockmann, Michael Meyer-Hermann und Viola Priesemann.

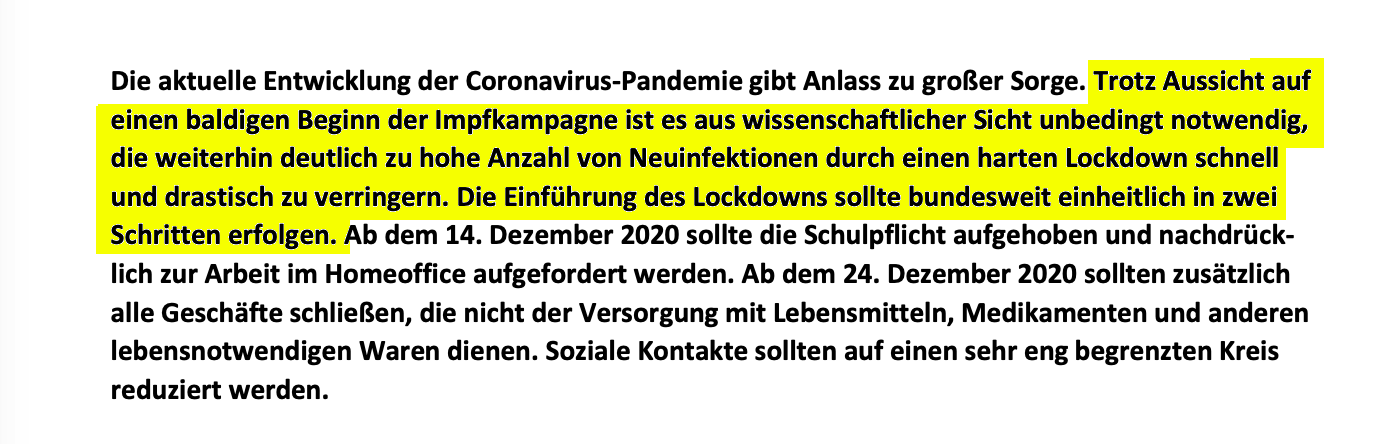

Nicht nur in der Überschrift, sondern auch im Text der Stellungnahme wird von den Autoren an mehreren Stellen ein “harter Lockdown” empfohlen - so heißt es etwa gleich auf der ersten Seite:

”Trotz Aussicht auf einen baldigen Beginn der Impfkampagne ist es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, die weiterhin deutlich zu hohe Anzahl von Neuinfektionen durch einen harten Lockdown schnell und drastisch zu verringern. Die Einführung des Lockdowns sollte bundesweit einheitlich in zwei Schritten erfolgen.”

Auf Seite Zwei heißt es:

”Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen, d. h. ein verschärfter Lockdown eingeführt werden.”

Und auf Seite Vier heißt es:

”Ohne verschärften Lockdown in der Weihnachtspause besteht die Gefahr, dass der aktuelle Teil-Lockdown mit seinen Beschränkungen für Monate aufrechterhalten werden muss. Dies würde neben ausfallender Wertschöpfung auch zu hoher Belastung der öffentlichen Haushalte führen, weil die geschlossenen Unternehmen Überbrückungshilfen benötigen.”

Die 7. Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina vom 08. Dezember 2020 hatte massiven und direkten Einfluss auf die Regierungsentscheidungen der kommenden Wochen: So forderte Angela Merkel in ihrer Rede zum Bundeshaushalt vom 09. Dezember 2020 eine Verlängerung des Lockdowns, Schul- und Geschäftsschließungen, sowie Kontakteinschränkungen, und rechtfertigte ihre Forderung mit ebenjener Leopoldina-Stellungnahme, die am Tag vorher erschienen war:

“Die Leopoldina hat uns gestern in drei Stufen genannt, was jetzt notwendig ist.”

“Nun hat uns die Leopoldina gesagt, für diese Zeit sollten wir wirklich alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, reduzieren und meiden.”“Wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, also bevor man Oma und Opa und andere ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. Dezember beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Dezember.”

“Die Leopoldina hat auch recht, wenn sie uns mahnt, nach der Zeit des Zurückfahrens die möglichst höchste Berechenbarkeit für die weiteren Maßnahmen aufzuzeigen.”

In seinem NDR-Podcast 68 “Coronavirus-Update: Harter Lockdown jetzt?” stellte Drosten die besagte Leopoldina-Stellungnahme als “deutliche und letzte Warnung der Wissenschaft” vor. Man müsse den “Ferieneffekt” nutzen und diesen umwandeln in einen “Lockdown über die Feiertage”.

Darüber hinaus äußerte sich Drosten in zahlreichen Medienberichten und eigenen Podcasts immer wieder wohlwollend über Lockdowns: Unvergessen ist beispielsweise die “Holzhammer”-Metapher, die er dafür bemühte - oder der “Der Tanz mit dem Tiger”, der laut Drosten nach dem “Hammer”, dem Lockdown, kommen sollte.

Die Aussage Drostens vor dem Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen, er habe keinen Lockdown empfohlen, ist demnach eine falsche Tatsachenbehauptung. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat von dieser Falschaussage bislang noch keine Kenntnis. Auf schriftliche Rückfrage an Drosten zum Widerspruch zwischen seiner Aussage vor dem Ausschuss, und der Empfehlung eines harten Lockdown in der Leopoldina-Stellungnahme, hat Drosten bis zur gesetzten Frist am Dienstag, 23. September um 18 Uhr, innerhalb von drei Werktagen nicht geantwortet.

2) “Ich habe nicht Politikberatung zur Impfung gemacht. Nie. In keiner Situation.”

Drosten erklärte vor dem Ausschuss, er habe sich beim Impfthema immer abgegrenzt und gesagt, eigentlich sei er da kein Experte: “Ich habe nicht Politikberatung zur Impfung gemacht. Nie. In keiner Situation.”. Er habe das auch medial immer so wiederholt. Er arbeite gar nicht an Impfungen, da müsse man eigentlich jemand anderen fragen. Wenn der Abgeordnete ihm nicht glaube, könne er das Protokoll des Corona-Podcasts durchsuchen, das habe mehr als tausend Seiten, er könne das einfach herunterladen und nachlesen, er habe immer öffentlich gesagt, er sei kein Impfexperte. Er habe immer darauf hingewiesen, dass die Impfexperten in erster Linie in der STIKO sitzen würden. Zum Thema Impfung müsse man eher die STIKO-Stellungnahmen anschauen - das seien “höchstgradig fundierte Dokumente”.

Die Aussage Drostens, er habe nie Politikberatung zur Impfung gemacht, ist unwahr. Zwar gibt es keine Beweise dafür, welche konkreten Ratschläge Drosten der Politik in geschlossenen Beratergremien gegeben hat, etwa in Angela Merkels Beraterstab, dem er angehörte, oder während der drei Ministerpräsidentenkonferenzen, denen er beiwohnte, da diese Beratungstätigkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Auch seine medial immer wieder getätigten Impfempfehlungen (1, 2, 3) gelten strenggenommen nicht als “Politikberatung”, auch wenn sie zur Meinungsbildung von Politikern beigetragen haben.

Doch Drosten war auch regelmäßiger Mitautor und -unterzeichner von Leopoldina-Stellungnahmen - und diese gelten als offizielle Dokumente der Politikberatung. In der Pressemitteilung (Archive) zur 10. Ad-hoc-Stellungnahme auf der Leopoldina-Webseite heißt es:

”Als Nationale Akademie der Wissenschaften leistet die Leopoldina unabhängige wissenschaftsbasierte Politikberatung zu gesellschaftlich relevanten Fragen. Hierfür erarbeitet die Akademie interdisziplinäre Stellungnahmen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Daher bildet auch die vorliegende Stellungnahme die Perspektiven der beteiligten Wissenschaftsdisziplinen ab. Entscheidungen zu treffen und dabei die Interessen der zahlreichen anderen Stakeholder zu berücksichtigen, ist Aufgabe der demokratisch legitimierten Politik.”

Auf der Webseite der Leopoldina beschäftigt sich sogar ein eigener Menüpunkt ausschließlich mit dem Thema Politikberatung. Angela Merkel stattete der Leopoldina im Februar 2020 einen Besuch ab - in der Berichterstattung dazu heißt es: “Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Besuch bei der Nationalakademie Leopoldina angekündigt. Vorab lobt sie deren Rolle als Ratgeber der Politik.” Leopoldina-Stellungnahmen sind demnach Dokumente, die dezidiert der Politikberatung dienen.

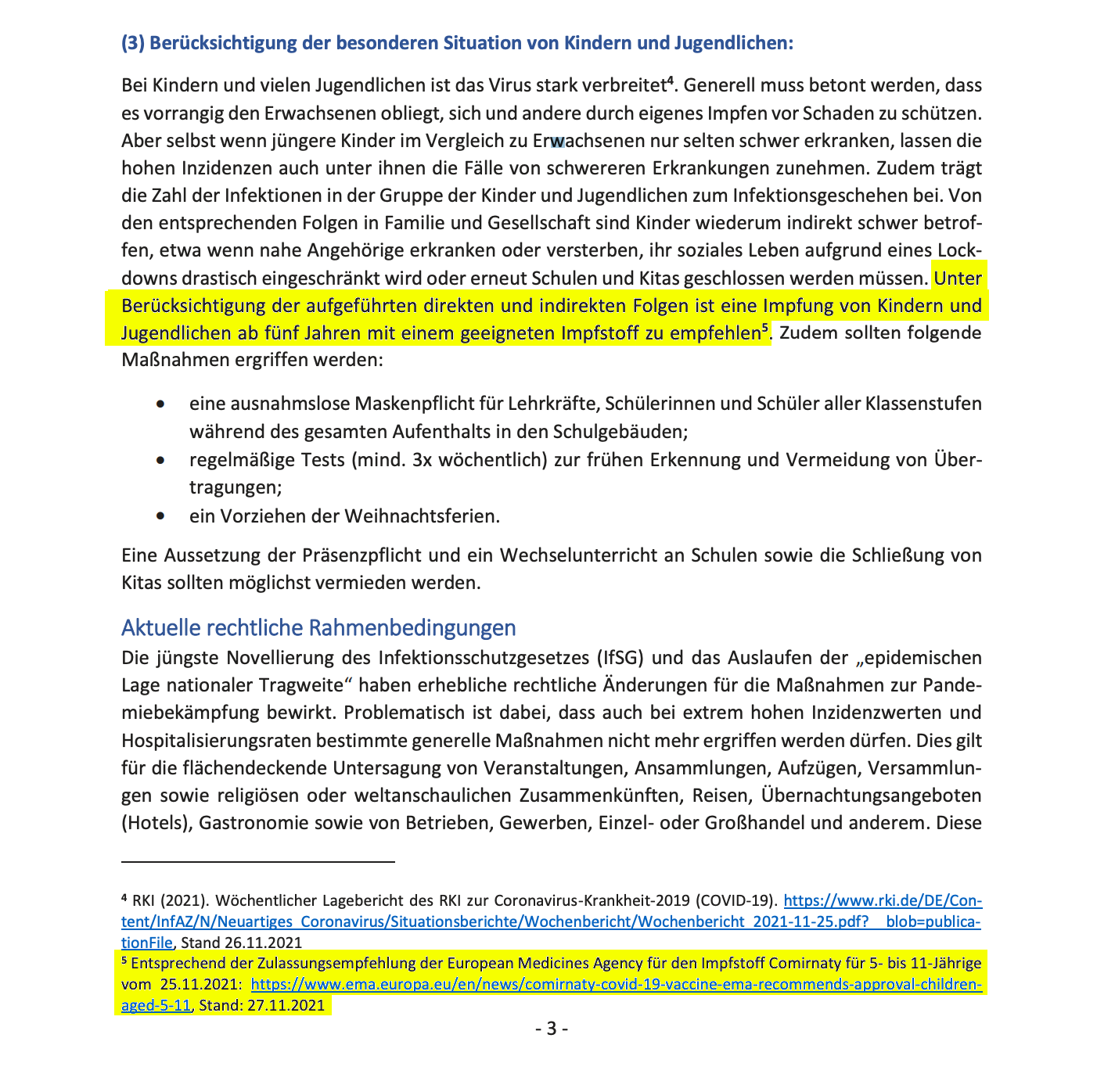

In der 10. Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina vom 27. November 2021, die Drosten mit unterzeichnet hat, empfahl die Autorengruppe die Impfung aller Kinder ab fünf Jahren, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal eine STIKO-Empfehlung für vorerkrankte Kinder in dieser Altersgruppe vorlag:

”Unter Berücksichtigung der aufgeführten direkten und indirekten Folgen ist eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ab fünf Jahren mit einem geeigneten Impfstoff zu empfehlen.”

Und als Fußnote:“Entsprechend der Zulassungsempfehlung der European Medicines Agency für den Impfstoff Comirnaty für 5- bis 11-Jährige vom 25.11.2021 (.)”

Die EMA-Empfehlung, die in den Fußnoten zitiert wird, war übrigens erst am 25. November 2021 erfolgt, und die EU-Kommission hatte erst einen Tag später, am 26. November 2021, den Impfstoff für unter 12-Jährige zugelassen. Wiederum nur einen Tag später, am 27. November 2021, empfahlen bereits die Leopoldina-Autoren in ihrer Stellungnahme die Impfung für über 5-Jährige - ohne eine STIKO-Empfehlung abzuwarten, die Drosten vor dem Ausschuss als das zuständige und verantwortliche Gremium darstellte.

Die Leopoldina-Stellungnahme entfaltete unmittelbar nach ihrem Erscheinen politischen Einfluss auf die Länder: So bereitete etwa das Land Brandenburg nur wenige Tage später, am 01. Dezember 2021, erste Impfungen für gesunde Kinder ab 5 Jahren vor. Der Vorstoß erfolgte ohne STIKO-Empfehlung, nur auf Grundlage der EMA-Zulassung und darauf aufbauenden Leopoldina-Empfehlung. Die Einschätzung der STIKO, des eigentlich für Impfempfehlungen zuständigen Gremiums, wurde übergangen.

STIKO-Chef Thomas Mertens meldete sich wenige Tage nach Erscheinen der Stellungnahme, am 02. Dezember 2021, öffentlich zu Wort, und ging auf deutliche Distanz zur Empfehlung der Leopoldina-Autoren: Er würde seine eigenen kleinen Kinder derzeit nicht impfen lassen, es gebe zu wenige Daten, erklärte Mertens in einem FAZ-Podcast.

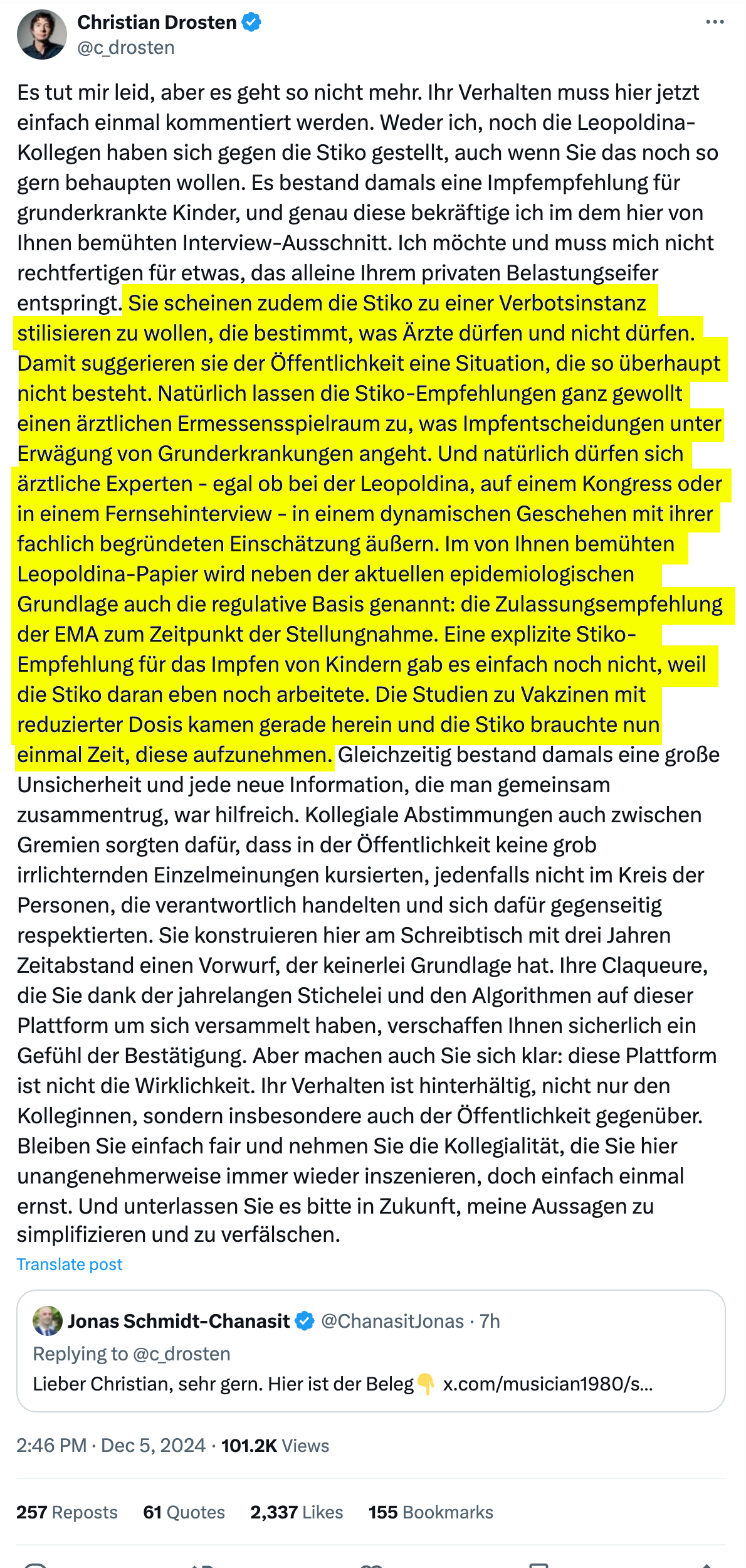

Auch Drostens Aussage, er habe immer darauf hingewiesen, dass die Impfexperten in der STIKO säßen, ist fragwürdig, angesichts seiner recht großzügig angelegten Ratschläge zur Kinder- oder Booster-Impfung. Drosten rechtfertigte seine Kinder-Impfempfehlung in der Leopoldina-Stellungnahme in einem Disput mit dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit auf X mit der Begründung, die STIKO habe damals eben noch an der Impfempfehlung für 5-11 Jährige gearbeitet - sie habe noch Zeit gebraucht, aber sei ja keine “Verbotsinstanz” für andere Ärzte:

”Sie scheinen zudem die Stiko zu einer Verbotsinstanz stilisieren zu wollen, die bestimmt, was Ärzte dürfen und nicht dürfen. (.) Und natürlich dürfen sich ärztliche Experten - egal ob bei der Leopoldina, auf einem Kongress oder in einem Fernsehinterview - in einem dynamischen Geschehen mit ihrer fachlich begründeten Einschätzung äußern. (.) Eine explizite Stiko-Empfehlung für das Impfen von Kindern gab es einfach noch nicht, weil die Stiko daran eben noch arbeitete. Die Studien zu Vakzinen mit reduzierter Dosis kamen gerade herein und die Stiko brauchte nun einmal Zeit, diese aufzunehmen.”

Fakt ist, dass die Leopoldina-Autoren mit ihrer politischen Empfehlung nicht auf die STIKO gewartet haben, und im Alleingang vorgeprescht sind. Die STIKO hatte zum Zeitpunkt des Erscheinens der Leopoldina-Stellungnahme am 27. November 2021 nämlich noch gar keine Impfempfehlung für unter 12-Jährige abgegeben - weder für gesunde, noch für vorerkrankte Kinder. Erst am 09. Dezember 2021 begann sie ein internes Stellungnahmeverfahren zu einer möglichen Impfempfehlung ausschließlich für vorerkrankte 5-11-Jährige. Am 17. Dezember 2021 folgte dann die Empfehlung, aber nicht für gesunde unter 12-Jährige. Erst im Mai 2022 empfahl die STIKO die Impfung auch für gesunde 5-11-Jährige - ein halbes Jahr nach der Kinder-Impfempfehlung der Leopoldina, die Drosten unterzeichnet hat, und die sich direkt an die Politik gewandt hatte.

Drostens Behauptung vor dem Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen, er habe keine Politikberatung zur Impfung gemacht, stellt demnach eine weitere unwahre Tatsachenbehauptung dar. In einer Leopoldina-Stellungnahme, die als offizielles Dokument zur Politikberatung gilt, gab er zusammen mit Kollegen eine Empfehlung für eine Impfung von 5-11-jährigen Kindern ab. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat von dieser neu hinzugekommenen Falschaussage bislang noch keine Kenntnis. Auch auf eine Rückfrage zu diesem Widerspruch hat Drosten nicht geantwortet.

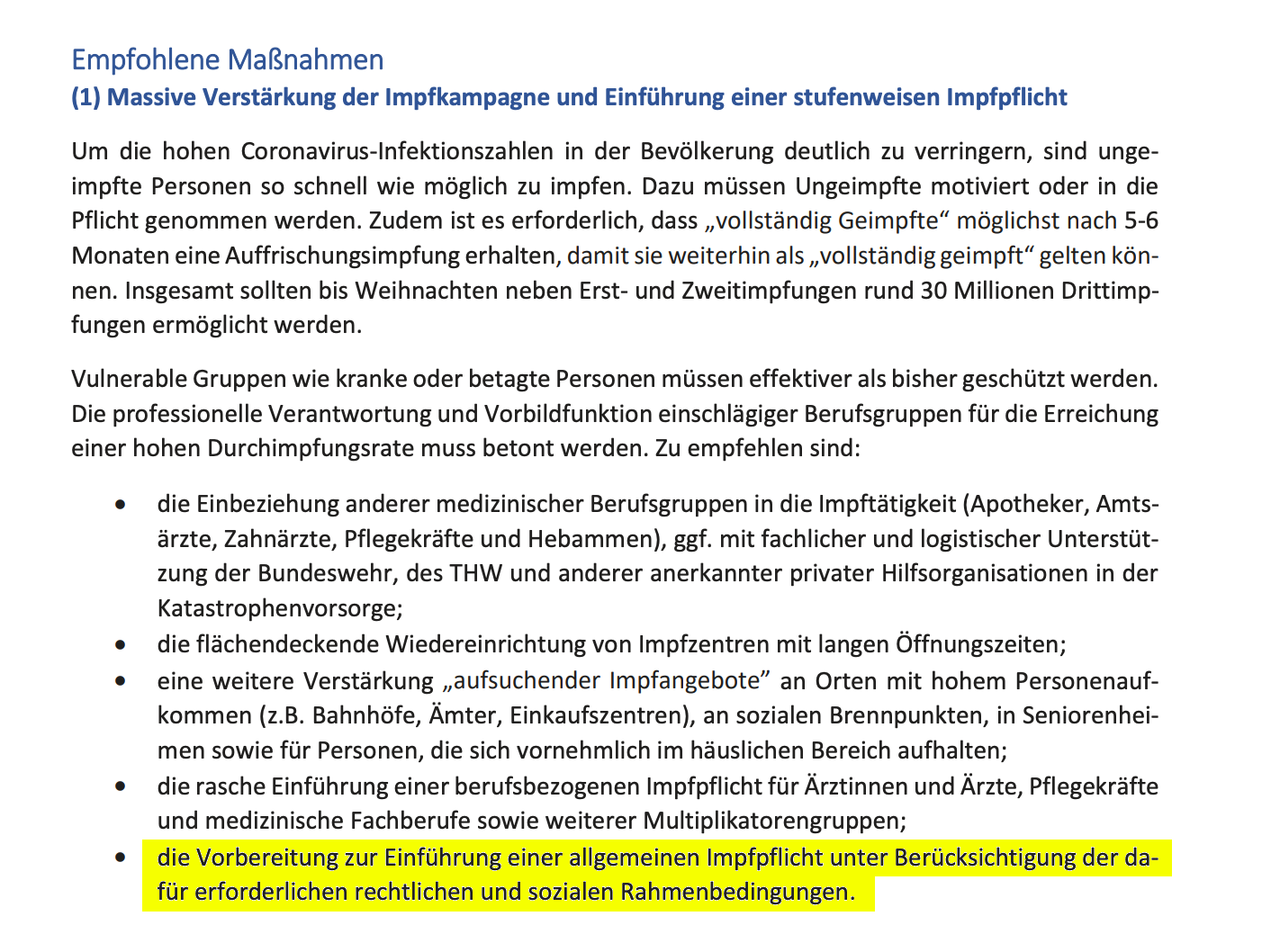

3) “Da steht beispielsweise nicht drin, dass wir eine Impfpflicht für die Gesamtbevölkerung empfehlen, sondern drin steht, wir empfehlen der Politik mal die juristischen Grundvoraussetzungen für eine bevölkerungsweite Impfpflicht zu überprüfen”

Eine weitere mutmaßliche Falschaussage von Drosten vor dem Corona-Untersuchungsausschuss bezog sich auf die allgemeine Impfpflicht: Drosten behauptete, in der 10. Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina sei nur eine Überprüfung juristischer Voraussetzungen für die allgemeine Impfpflicht empfohlen worden, nicht die allgemeine Impfpflicht als solches. Es ist eine der beiden Aussagen, die aktuell von der Staatsanwalt Dresden geprüft werden.

Der Kontext, in dem die Aussage fiel, war eine Rückfrage eines BSW-Abgeordeten zur Datengrundlage der Leopoldina-Stellungnahme. Drosten hatte als Datengrundlage eine umstrittene RKI-Modellierungsstudie von Dirk Brockmann genannt, die an späterer Stelle noch diskutiert werden soll. Nachdem die “Datengrundlage” damit geklärt war, erklärte Drosten den Hintergrund der Stellungnahme auch aus einer moralischen Perspektive: In einer gesellschaftlichen Notfallsituation müsse die Leopoldina ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen - dafür zahle ja auch die Gesellschaft so etwas wie Wissenschaft. Man habe aufzeigen wollen, welche Optionen noch offen seien, ohne Lockdown das Infektionsgeschehen noch einzudämmen. Ein Punkt in einer langen Liste von Empfehlungen sei gewesen, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht einzuführen - unter der Auffassung, wenn an neun von zehn Übertragungspaaren Ungeimpfte beteiligt seien, woran vulnerable Patienten versterben können, dann würden sie als “Mediziner in leitender Verantwortung” das nicht mehr verteidigen wollen, sondern als Berufsgruppe vorangehen und sagen, man sei einverstanden mit einer berufsgruppen- und einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Es sei eine ethisch diskutierte Abwägung aus bestem Wissen und Gewissen gewesen, sicherlich auch verbunden mit einem bisschen bürgerlichen Engagement. Andere Aussagen der Stellungnahme seien “medial komplett verzerrt” worden. Drosten führte genauer aus, was er damit meinte - das Originalzitat wurde mir im Wortlaut zugespielt:

“Da steht beispielsweise nicht drin, dass wir eine Impfpflicht für die Gesamtbevölkerung empfehlen, sondern drin steht, wir empfehlen der Politik mal die juristischen Grundvoraussetzungen für eine bevölkerungsweite Impfpflicht zu überprüfen, denn zu der Zeit fand eine mediale Diskussion statt, die so ein bisschen nach dem Motto ging: „Ich will die Impfpflicht - und ich nicht - und jetzt machen wir mal so ein bisschen Parteipolitik – ohne dass man überhaupt drauf geachtet hat, dass das juristisch so alles gar nicht geht. Und was wir einfach mal sagen wollten, ist: Bitte, Vernunft, schauen wir mal erst genau hin, und das steht immerhin in einer Leopoldina-Stellungnahme, vielleicht liest sie ja jemand. Das war so unsere Auffassung.”

Drosten bezog sich damit auf die erste Textstelle zur Impfpflicht auf der zweiten Seite des Leopoldina-Papiers, die in einer Auflistung von Empfehlungen zu finden war:

"die Vorbereitung zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht unter Berücksichtigung der dafür erforderlichen rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen"

Möglicherweise hat Drosten die zweite Textstelle zur allgemeinen Impfpflicht im Leopoldina-Papier übersehen - denn auf Seite Vier heißt es unter "Wertfragen":

"Auch die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist unter den aktuellen, vor einem Jahr so nicht vorhersehbaren Umständen ethisch und rechtlich gerechtfertigt: als letzte Maßnahme, um eine Impflücke zu schließen, die sich augenscheinlich anders nicht beheben lässt. Nur so können die Bürgerinnen und Bürger unserer Gesellschaft vor weiteren desaströsen Folgen bewahrt werden."

Im Zitat wird nicht nur eine Überprüfung rechtlicher Rahmenbedingungen empfohlen, sondern an dieser Stelle wird der Politik ganz klar die allgemeine Impfpflicht empfohlen - diese wird sogar gewissermaßen als alternativlos dargestellt, sonst würden "desaströse Folgen" für die Bürgerinnen und Bürger drohen, vor denen diese “bewahrt werden” müssen. Das ist nicht nur eine Empfehlung, das ist eine dringende Empfehlung.

Auf eine Anfrage des Magazins Multipolar hin beanstandete Drosten die Authentizität der Zitate übrigens nicht, sondern erklärte, dass er mit Seite Vier der Stellungnahme nichts zu tun gehabt habe - das falle nicht in seine “Fachexpertise”:

“Von Multipolar auf diese Widersprüche angesprochen, antwortet Christian Drosten, das Zitat zur „Einführung einer allgemeinen Impfpflicht“ als „letzte Maßnahme“ stamme aus dem „Abschlusskapitel, das eine wissenschaftlich-ethische Beurteilung abgibt und auch eindeutig so gekennzeichnet ist“. Dieses „Wissenschaftsfeld“ falle nicht in seine „Fachexpertise“. Er empfiehlt daher: „Konsultieren Sie doch gern die Autoren der Stellungnahme, die entsprechend fachlich ausgewiesen sind.“ Multipolar, 12.09.2025

Zu erwähnen ist, dass Drosten zwei seiner mutmaßlichen Falschaussagen vor dem Ausschuss - 3) keine allgemeine Impfpflicht-Empfehlung in der Leopoldina-Stellungnahme, 4) keine Kenntnis von Omikron - bereits im Podcast des Journalisten Tilo Jung tätigte. Jung konfrontierte Drosten mit seiner Impfpflicht-Empfehlung, allerdings nur mit der ersten der beiden Impfpflicht-Textstellen. Als Drosten sich damit herausredete, man habe nur die Vorbereitung durch eine Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen empfohlen, ließ Jung ihm das durchgehen. Vor einem Untersuchungsausschuss gelten jedoch andere Ansprüche an Wahrheit.

Die Aussage Drostens vor dem Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen, in der Leopoldina-Stellungnahme sei keine allgemeine Impfpflicht, sondern nur eine Überprüfung der rechtlichen Voraussetzungen empfohlen worden, stellt eine mutmaßliche Falschbehauptung dar. Die Staatsanwaltschaft Dresden prüft diese Aussage bereits.

4) “Und warum ich dann gesagt habe, dass diese Stellungnahme nicht richtig war im Rückblick: Was wir nicht wussten, ist, dass ganz kurze Zeit später die Omikronwelle kommen würde und dass dort mit dem Omikronvirus die Sterblichkeit, die Pathogenese ein Stück weit abgeschwächt war, sodass diese ganz kritische Entscheidungssituation so nicht mehr bestehen würde im nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten. Da konnten wir nicht in die Zukunft blicken.”

Drosten rechtfertigte vor dem Ausschuss die Leopoldina-Stellungnahme auch damit, dass man zum Zeitpunkt ihres Erscheinens noch nichts von der Omikron-Variante gewusst habe. Sie sei deshalb rückblickend nicht richtig gewesen, weil man damals noch nicht gewusst habe, dass kurze Zeit später die Omikronwelle kommen würde - und mit dem Omikronvirus und seiner geringeren Sterblichkeit diese ganz kritische Entscheidungssituation so in den nächsten Monaten nicht mehr bestehen würde. Da habe man nicht in die Zukunft blicken können.

Diese Behauptung bedarf einer faktischen Einordnung. Tatsächlich wird in besagter Leopoldina-Stellungnahme die Omikron-Variante gleich auf Seite Eins erwähnt. Dort heißt es:

„Das Auftreten neuer Virusvarianten – wie z.B. aktuell der Omikron-Variante –, die infektiöser sein könnten, macht ein schnelles und konsequentes Handeln noch dringlicher.“

Aus: Leopoldina: 10. Ad-hoc Stellungnahme - 27. November 2021

Die Empfehlung der allgemeinen Impfpflicht in der Leopoldina-Stellungnahme vom 27. November 2021 erfolgte also nicht nur im Wissen um die aufkommende Omikron-Variante, sondern gerade wegen ihr - weil man davon ausging, dass sie infektiöser und damit gefährlicher sein würde. Das deckt sich auch mit den Äußerungen von Drostens Leopoldina-Kollegen und Mitunterzeichner der Stellungnahme, Prof. Dr. Stefan Huster. Huster war der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Evaluation der Pandemiemaßnahmen. Er erachtete die allgemeine Impfpflicht damals als "ethisch und rechtlich gerechtfertigt", und hatte daran auch zwei Jahre später nichts zurückzunehmen. Bei einer Panel-Diskussion im Dezember 2023 erklärte er, die Leopoldina-Stellungnahme sei “angesichts der zu erwartenden Omikron-Welle” erfolgt, von der man damals schon gewusst habe, dass sie deutlich ansteckender sein würde:

“Und auch das sage ich ganz offen, ich war im November ‘21 bei der letzten Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina beteiligt - sind ja auch andere da, die da beteiligt waren - und war damals der Auffassung, (.), dass angesichts der zu erwartenden Omikron-Welle, die ja tatsächlich jedenfalls nochmal erheblich ansteckender war, dass es da sinnvoll und geboten war, daran zu erinnern, dass man da was tun muss.”

Prof. Stefan Huster über das Zustandekommen der Leopoldina-Stellungnahme am 01. Dezember 2023 beim “Humanistischen Salon”. Video-Edits von Bastian Barucker

Wie die X-Userin Stefanie aufzeigte, hatte sich Drosten bereits einen Tag vor Erscheinen der Leopoldina-Stellungnahme, am 26. November 2021, in den Medien zur neuen Omikron-Variante geäußert - die damals noch “B.1.1.529”-Variante hieß. Damals gab Drosten noch Entwarnung:

“Dennoch seien solche Veränderungen im Genom alleine noch "nicht ausreichend, um von einer besorgniserregenden Situation zu sprechen." Denn es sei noch nicht sicher nachgewiesen, dass die neue Variante auch ansteckender ist. Außerdem gebe keine Hinweise darauf, dass das Virus schwerere Krankheitsverläufe auslösen kann.”

Gleichzeitig wies er auf die Notwendigkeit des “Schließens von Impflücken” hin:

“Laut Drosten ist nicht zu erwarten, dass die neue Variante in der Lage ist, den Immunschutz völlig lahmzulegen. ‘Nach derzeitigem Ermessen sollte man davon ausgehen, dass die verfügbaren Impfstoffe grundsätzlich weiterhin schützen. (.) Der Schutz gegen schwere Infektionen sei dabei besonders robust gegen Virusveränderungen. ‘Der beste Schutz auch gegen die neue Variante ist daher das Schließen aller Impflücken in der Bevölkerung und die schnelle Verabreichung von Auffrischungsimpfungen’, so Drosten.”

Möglich wäre, dass die Leopoldina-Experten aus “höherer Infektiosität” automatisch auch eine “höhere Gefährlichkeit” abgeleitet, und damit die Gefährlichkeit der neuen Variante überschätzt hatten. Zu behaupten, man habe zum Zeitpunkt der Leopoldina-Stellungnahme von der Omikron-Variante als solches noch nichts gewusst, stellt jedoch eine Falschaussage dar. Von den vier mutmaßlichen Falschaussagen Drostens vor dem Ausschuss ist diese in meinen Augen die schwächste, da Drosten hier darauf verweisen kann, er habe ja die abgeschwächte Pathogenese von Omikron angesprochen, und nur von dieser habe man nichts gewusst.

Welche rechtlichen Konsequenzen können Falschaussagen vor einem Untersuchungsausschuss haben?

Falsche Tatsachenbehauptungen - mit denen Drosten in der medialen Berichterstattung schon des Öfteren aufgefallen ist - sind im Allgemeinen nicht strafbar, vor einem Untersuchungsausschuss jedoch schon, denn ein Untersuchungsausschuss hat die Aufgabe, die Wahrheit zu ermitteln. “Uneidliche falsche Aussagen” vor einem Untersuchungsausschuss stellen daher gemäß § 153 StGB einen Straftatbestand dar, und können mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren belangt werden. Eine Strafanzeige gegen mutmaßliche Falschaussagen vor einem Untersuchungsausschuss kann jeder Bürger einreichen - als Grundlage dafür können Medienberichte und Zeugenaussagen dienen. Aber auch ohne Strafanzeige sind Staatsanwaltschaften zur Aufnahme von Ermittlungen verpflichtet, sobald sie von mutmaßlichen Falschaussagen vor einem Untersuchungsausschuss Kenntnis erlangen, da diese sogenannte “Offizialdelikte” darstellen. Es handelt sich um keine Frage des Wollens - bei einem Verdacht auf ein Offizialdelikt muss die zuständige Staatsanwaltschaft ermitteln.

In einigen Monaten wird auch das Wortlautprotokoll der Ausschusssitzung erscheinen, das von jedermann auf Anfrage hin im Landtag eingesehen werden kann. Öffentlich erfolgte Ausschusssitzungen unterliegen keinen Geheimhaltungspflichten und werden daher nicht als “Verschlusssache” eingestuft. Allerdings kann es noch dauern, bis das Protokoll vorliegt: Auch das Protokoll von Prof. Kekulé, der bereits im April angehört wurde, liegt noch nicht vor.

Weitere Aussagen von Drosten vor dem Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen

Die Bilder von Bergamo

Die AfD-Abgeordnete Dietz hatte eine Frage zu den „Bildern von Bergamo“. Sie wollte von Drosten wissen, wie stark die Situation in Bergamo ihn in seiner wissenschaftlichen Arbeit beeinflusst habe: Ob er sich auch vom emotionalen Eindruck der Bilder habe leiten lassen? Drosten verneinte dies, und fragte die Abgeordnete zurück, warum sie das meine. Die Abgeordnete führte aus, es seien ja „schreckliche Bilder“ gewesen, die da gezeigt worden seien. Die Frage, die sich ihr aber stelle, laute: Wie konnte es sein, dass es in Bergamo innerhalb einer Woche so viele Todesfälle gegeben habe, wie im gesamten darauffolgenden Jahr nicht mehr? Drosten meinte, das lasse sich damit erklären, dass es sich um eine sich exponentiell verbreitende pandemische Welle gehandelt habe. In allen Ländern, wo zu spät kontrolliert worden sei, habe man das gesehen: In New York hätten zur gleichen Zeit Kühllastwagen vor den Bestattungsfirmen gestanden, weil man die Leichen nicht mehr verarbeiten konnte. In Madrid sei ein Eisstadion in eine Leichenkühlhalle umgewandelt worden. Letztere Bilder seien in der Öffentlichkeit nicht so stark besprochen worden, überhaupt hätten die deutschen Medien zu der Zeit wenig ins Ausland geschaut. Ob die Abgeordnete ernsthaft glaube, dass er sich davon beeindrucken lasse, wenn jemand auf Twitter einen Militär-Convoy zeige? Er rügte die Abgeordnete: Ihre Auffassung von der „Gründlichkeit und Wirksamkeit eines 20-jährigen Berufslebens an einem einzigen Thema als Wissenschaftler“ sei wohl etwas zu kurz geraten.

Die Abgeordnete merkte daraufhin an, sie habe die Bilder von Bergamo in der Tagesschau gesehen - nicht nur in den sozialen Medien. Sie rekurrierte auf eine Studie zu Bergamo, an der auch Kollegen von Drosten von der Charité mitgearbeitet haben. Auf ihre Frage, ob Drosten die Studie kenne, verneinte er, und fragte zurück, wozu das relevant sei. Sie antwortete, die genannte Studie zeige, dass sich die massive Sterblichkeit in Bergamo praktisch nur innerhalb einer Woche abgespielt habe – in Bergamo und im Vorort Nembro seien im März 2020 so viele gestorben wie im kompletten Jahr zuvor. Sie frage sich, wie so etwas plausibel sei. Drosten erwiderte, sie möge sich von jemandem, der sich auskenne, mal auf dem Papier eine Exponentialfunktion durchrechnen lassen. Dietz blieb hartnäckig: In der Studie sei gezeigt worden, dass bei mindestens der Hälfte der Toten gar kein Corona nachgewiesen werden konnte. Drosten fragte erneut zurück, warum das für die Abgeordnete so relevant sei. Ob sie deshalb glaube, dass die Hälfte aller gemeldeten Toten in Bergamo nicht an Corona gestorben sei? Diese Auffassung sei falsch. Dietz hakte erneut nach: Woher man das wisse, wenn das nicht bewiesen werden konnte? Daraufhin relativierte Drosten etwas: Es könne gut sein, dass „in irgendeiner kleinen Ministudie“ bei einer Gruppe von Patienten nur die Hälfte der Verstorbenen Corona positiv gewesen sei - bei einer vollkommen überlasteten Intensivmedizin würden in der Woche natürlich auch die Krebspatienten versterben, die kein Corona haben, weil die Krankenschwestern dann keine Zeit mehr haben, sich um deren Beatmungsgeräte zu kümmern. Auf die Rückfrage eines weiteren AfD-Abgeordneten, warum die Bergamo-Welle dann so abrupt vorbei gewesen sei, erklärte Drosten, weil man im Anschluss einen sehr einschneidenden Lockdown und eine vollkommene Ausgangssperre verhängt habe.

Drosten beharrt auf einer „exponentiellen Verbreitung” des Coronavirus

Laut Drosten seien die Parameter einer Pandemie von Anfang an exakt in einem Dreisatzverhältnis miteinander verknüpft, das man „auf einem Briefumschlag ausrechnen“ könne. Wenn die Daten erst einmal da seien – bei Corona, ein Prozent Sterblichkeit - müsse man nicht mehr darüber diskutieren, ob man nun auf Inzidenzen, Todesfälle oder Krankenhausaufnahmen schaue. Denn wenn letztere Daten an irgendeiner Stelle lückenhaft seien, liege es nicht daran, dass das Virus sich plötzlich anders verhalte, sondern meist nur an einer mangelhaften Datenerfassung. In der Frühphase einer exponentiell verbreiteten Pandemie habe man eine ziemlich klare mathematische Verhältnismäßigkeit, die man erst wieder neu betrachten müsse, wenn sich die Immunitätslage in der Bevölkerung verändert habe – etwa zu Impfbeginn.

Der AfD-Abgeorgnete Prantl wies auf die Limitierungen von mathematischen Modellrechnungen hin: Diese seien oft in der Realität gescheitert. So habe ein RKI-Modell aus dem März 2020 zugrundegelegt, dass sich ohne Gegenmaßnahmen bis zum Herbst 71 Prozent der Bevölkerung infizieren würden. In Schweden, wo es jedoch kaum Maßnahmen gegeben habe, habe die Seroprävalenz im September 2020 nur bei 14,8 Prozent gelegen. Er wollte von Drosten wissen, ob dies nicht darauf schließen lasse, dass das exponentielle Wachstum in der Realität gar nicht eingetreten sei - und man die Modellannahme nicht spätestens im Herbst 2020, als die Werte vorlagen, hätte revidieren müssen.

Drosten verneinte dies vehement und wies auf das „Präventionsparadoxon“ hin: Kein Land der industrialisierten Hemisphäre mit einem Altersprofil wie Deutschland habe das Virus einfach so laufen lassen. Es würde zwangsläufig zu einer Infektionskontrolle kommen - entweder früh und kontrolliert, etwa durch staatlich auferlegte Maßnahmen, oder reaktiv, weil die Menschen erkranken und versterben, dann Angst bekommen und sich von selbst zurückziehen würden. Selbst in weniger entwickelten Ländern sei das beobachtet worden - etwa in der Stadt Manaus in Brasilien, wo ein relativ großer Ausbruch stattgefunden habe. Er könne ganz klar sagen, die Grundannahme des Abgeordneten, das Virus habe sich nicht exponentiell verbreitet, sei falsch: Das Virus habe sich exponentiell verbreitet, aber man sei da „auf die ein oder andere Weise eingeschritten“.

Diese Aussage bedarf einer faktischen Einordnung. Die angeblich ohne Maßnahmen unendlich andauernde, exponentielle Verbreitung des Coronavirus ist das zentrale Narrativ, auf dem Drosten eine Notwendigkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen aufbaut. Die Epidemieausbreitung in Kontaktnetzwerken wird jedoch bereits seit 20 Jahren empirisch untersucht, wo man in der Regel ein verlangsamtes, statt einem exponentiellen Wachstum vorfindet. Die Forschergruppe um Viboud et al. hat bereits 2016 die Verzögerung gegenüber exponentiellem Wachstum für verschiedene historische Epidemien bestimmt. Eine verlangsamte, auf Dauer nicht exponentielle Verbreitung von Viren in menschlichen Netzwerken ist eigentlich Lehrbuchwissen. Ein Faktor, den Modellierer wie Priesemann und Co. in ihren exponentiellen Wachstumsmodellen nicht berücksichtigt haben, ist die Tatsache, dass Viren im Umkreis eines Indexfalls schnell auf “verbrauchte Wirte” treffen. Der systematische Fehler, der diesen Modellen zugrundeliegt, ist die Grundannahme von völlig zufällig in der Bevölkerung verteilten Folgekontakten. Der theoretische Physiker Bernhard Müller hat dieses Phänomen in einem Bericht veranschaulicht. Müller kommentierte Drostens Aussagen zum exponentiellen Wachstum vor dem Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen wie folgt:

“Was in den Corona-Infektionskurven bloß Eigendynamik ist, und was von Maßnahmen kommt, hat noch niemand präzise ausgerechnet. Aber es gibt erhebliche Evidenz, dass selbstlimitierende Effekte (nicht-exponentielles Wachstum) mitspielen.”

Drosten bekräftigt seine Erzählung einer immunologisch naiven Bevölkerung zu Beginn der Pandemie

Laut Drosten hätten Coronavirus-Experten zu Beginn der Pandemie aus der Kenntnis der genetischen Diversität bereits gewusst, dass die Ähnlichkeit des Erregers mit anderen Corona-Erkältungsviren beim Menschen so gering gewesen sei, dass man dieses Virus als “ganz neues Virus” betrachten musste, zu dem keine Kreuzimmunität in der Bevölkerung bestanden habe. Man habe auch nicht damit rechnen können, dass das Virus die Menschen nach einer einmaligen Infektion immun hinterlasse. Daher sei die Durchseuchungsstrategie auch nur von Experten empfohlen worden, die sich mit Coronaviren nicht auskennen. Mit Blick auf die steile Alterskurve hätten sie gesagt, wenn es eher ältere Menschen trifft, dann fokussieren wir den Schutz doch auf die Älteren. Diese Strategie habe sich rückblickend durch die Gefahr von “Long Covid” als absolut indiskutabel herausgestellt. Wer das heute immer noch argumentiere, so Drosten, bei dem müsse man sich fragen, ob nicht eine politische Agenda im Hintergrund stehe. Die BSW-Abgeordnete Biebrach sprach daraufhin auf ein Zitat an, das Drosten in seinem NDR-Podcast am 24. April 2020 gebracht hatte:

„...Und überraschenderweise, oder für viele, die sich auskennen, vielleicht auch nicht so überraschend, hat man gesehen, dass in 34 Prozent der Patienten reaktive T-Zellen vorliegen, obwohl diese Patienten nie Kontakt mit dem SARS-2-Virus hatten. Dass eine gewisse Hintergrund-Immunität in der Bevölkerung besteht.“

Sie fügte hinzu, dass es auch eine Nature-Studie aus April 2020 gegeben habe, die zum gleichen Ergebnis gekommen sei: In 35 Prozent der Probanden hätte bereits reaktive T-Zellen gegen SARS-CoV-2 vorgelegen, obwohl sie nie zuvor Kontakt mit dem Coronavirus gehabt hätten. Was die Abgeordnete zu erwähnen vergaß: Drosten war sogar selbst an der von ihr zitierten Studie beteiligt. Ob er den Widerspruch – einerseits zu sagen, es habe keine Hintergrund-Immunität gegeben, und dann diese 35 Prozent - erklären könne?

Drosten entgegnete, das sei kein Widerspruch: “Ein bisschen T-Zell-Aktivität“, die man „mit sehr empfindlichen Nachweistests“ messen könne, sei noch keine Hintergrundimmunität, die so aktivierbar sei, dass man danach immun sei und das Virus nicht mehr weitergeben könne. Manche Studien, so Drosten, hätten viel Wirbel gemacht, weil sie in Nature publiziert worden seien. Kurze Zeit später seien jedoch andere Studien herausgekommen, die gezeigt hätten, dass diese Hintergrundimmunität für eine belastbare Immunität nicht relevant sei. Er habe auch damals in seinem Podcast schon vorgewarnt, man müsse erstmal schauen, ob das auch wirklich so stimme - das seien erstmal nur Labordaten.

Laut Drosten ist der Ansatz des “fokussierten Schutzes” gescheitert

Auf die Frage eines Abgeordneten, warum er für “Containment” - eine Eindämmung des Coronavirus - plädiert habe, antwortete Drosten, dass er es befürwortet hätte, wenn es im Herbst und Winter 2020/ 2021 noch einmal so starke Maßnahmen wie im Frühjahr 2020 gegeben hätte. Stattdessen habe es nur einen „Lockdown Light“ gegeben, der einen hohen finanziellen und psychischen Aufwand bedeutet, aber leider die Inzidenz nicht effektiv genug kontrolliert habe. Hätte man die gleichen Maßnahmen wie im Frühjahr 2020 im Herbst und Winter 2020/ 2021 noch einmal in der gleichen Stringenz durchgezogen, hätte man älteren und vorerkrankten Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht geimpft gewesen seien, Zeit verschaffen können. Das sei aber eine politische Entscheidung gewesen.

An dieser Stelle fällt ein Widerspruch auf: Drosten bemängelt, der Lockdown im Winter 2020/2021 sei nicht hart genug gewesen - im Frühherbst 2020 hatte er sich jedoch selbst sowohl in seinem Podcast als auch in einer Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie (GfV) dahingehend geäußert, dass ein Teil-Lockdown jetzt genau das Richtige sei - in letzterer heißt es:

”Trotz einer Vielzahl von Appellen und Erklärungen von Seiten der Politik, der Behörden, der Gesundheitsämter und anderer Institutionen an die Bevölkerung zur Beachtung der AHA + L + A-Regel (Abstand/Hygiene/Alltagsmaske + regelmäßiges Lüften + Corona Warn App) konnte der rasante Anstieg der SARS-CoV-2-Neuinfektionen nicht verhindert werden. Deshalb bleibt zurzeit auch keine andere Möglichkeit als der Teil-Lockdown, um die weitere Ausbreitung durch Kontaktbeschränkungen einzudämmen.”

Beides - sowohl die rückblickende Empfehlung eines harten Lockdowns, als auch seine vorherige Empfehlung eines Teil-Lockdowns, ergibt natürlich keinen Sinn im Hinblick auf seine heutige Aussage vor dem Ausschuss, er habe keinen Lockdown empfohlen.

Wie bereits in der ersten Befragung schoss Drosten erneut scharf gegen die Autoren der Great Barrington Declaration und den Ansatz des “fokussierten Schutzes”: Solche Ansätze hätten im Zusammenhang mit "rechten Thinktanks” stark nach Deutschland übergegriffen. Es seien bewusst solche Botschaften auch in Deutschland platziert worden. In Deutschland würden jedoch 4,2 Millionen ältere Menschen in häuslicher Pflege wohnen. Wenn sich der Schutz nur auf Pflegeheime fokussiert hätte, wären diese Menschen nicht berücksichtigt worden. Ein Drittel aller Menschen im Alter von über 65 Jahren würde allein zu Hause leben. Wie hätten diese Menschen sicher einkaufen sollen, wenn das Virus frei in der Gesamtbevölkerung kursiere? Der Ansatz des fokussierten Schutzes sei laut Drosten unverantwortlich, egoistisch, ignorant und unethisch. Das sei ausnahmsweise mal keine wissenschaftliche Einschätzung von ihm, sondern seine Meinung als Privatperson, weil ihn diese Verantwortungslosigkeit bis heute noch ziemlich aufbringe. Auch in Schweden habe man laut Drosten sehen können, dass es mit dieser Strategie einfach überhaupt nicht funktioniert habe - sie sei grundlegend falsch gewesen.

Drosten baut sein Narrativ vom “gescheiterten Schweden” auf eine verengte Betrachtung von Zeiträumen auf: Er betrachtet nur den Winter 2020/2021, in dem Schweden tatsächlich eine leichte Übersterblichkeit und viele Tote in Alters- und Pflegeheimen hatte. Er betrachtet niemals den gesamten Zeitraum über die Pandemiejahre hinweg, und die Tatsache, dass Schweden auf lange Sicht von allen EU-Ländern die geringste Übersterblichkeit hatte. In meinem vorangegangenen Bericht über Drosten habe ich das Phänomen der geringen schwedischen Übersterblichkeit über den Zeitverlauf bereits genauer betrachtet, daher sei es an dieser Stelle nur kurz erwähnt.

Drostens massive Schelte des Prinzips des “fokussierten Schutzes” widerspricht übrigens allen bis vor Corona vorhandenen Pandemieplänen - etwa dem “Nationalen Pandemieplan Teil I” des Robert-Koch-Instituts vom 02. März 2017, in dem ausdrücklich empfohlen wird, dass Schutzmaßnahmen “auf die Personengruppen konzentriert” werden sollen, “die ein erhöhtes Risiko für schwere und tödliche Krankheitsverläufe aufweisen” (Seite 24). Aus Drostens Sicht wäre dieser lange vor Corona bestehende, offizielle Nationale Pandemieplan “unverantwortlich, egoistisch, ignorant und unethisch”:

Die deutsche Kontrollstrategie im Vergleich zu anderen Ländern

Laut Drosten habe sich die deutsche Kontrollstrategie im internationalen Vergleich nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie „stärker“ gewesen sei: In Deutschland habe „jeder einkaufen gehen“ können, und es seien auch „keine Tankwagen mit Desinfektionsmitteln über die Bürgersteige gefahren“. Welches Land er hierbei als Vergleichsgröße im Kopf hat, bleibt unklar - denn Bilder mit Tankwagen, die in den Straßen Desinfektionsmittel versprühen, sind eigentlich nur aus China bekannt. Auch in allen anderen europäischen Ländern konnte man zu jedem Zeitpunkt „einkaufen gehen“, falls Drosten damit Lebensmittelgeschäfte meint. Darüber hinaus gab es im Frühjahr und Winter 2020/ 2021 monatelange Geschäftsschließungen in Deutschland - im Herbst und Winter 2021/ 2022 galt in allen deutschen Bundesländern die sogenannte “2G-Regel”, bei der Ungeimpfte außer Supermärkten und Apotheken keine Einzelhandelsgeschäfte mehr aufsuchen durften. Insofern ist Drostens Aussage, in Deutschland habe „jeder einkaufen gehen können“, nicht ganz richtig. Sofern er damit nur Supermärkte und Apotheken gemeint haben will, würde sich Deutschland damit nicht vom internationalen Vergleich abheben, denn in keinem Land war der Zugang zu Supermärkten und Apotheken jemals geschlossen.

Die Besonderheit der deutschen Kontrollstrategie sei gewesen, dass man zwei Wochen früher als in anderen Ländern mit der Diagnostik begonnen habe. So habe man es mit „milderen, früheren Kontrollstrategien“ geschafft, viele Leute vor dem Tod im Pflegeheim zu schützen. Allerdings habe man diese „Kontrollkraft“ politisch verloren, als Dinge wie das Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das argumentativ praktisch identisch mit der „Great Barrington Declaration“ gewesen sei, in die deutsche Politik gespielt worden seien.

Das "Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung" (KBV), auf das Drosten hier anspielte, war das "Gemeinsame Positionspapier von Wissenschaft und Ärzteschaft zur Strategieanpassung im Umgang mit der Pandemie", erschienen im Oktober 2020. Es war von der KBV in Zusammenarbeit mit den Virologen Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Chanasit erarbeitet worden, und zielte auf eine Neuausrichtung der deutschen Pandemie-Strategie ab: Statt auf Lockdowns sollte stärker auf eine Eigenverantwortung der Bürger gesetzt werden, mit einem Fokus auf dem Schutz älterer Menschen und vulnerabler Gruppen.

Eine kritische Einordnung verlangt indes auch Drostens Behauptung vor dem Ausschuss, durch das “Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung” sei in Deutschland die “Kontrollkraft politisch verloren” gegangen - denn entgegen der Vorschläge des Papiers wurde ab dem 03. November 2020 ein sogenannter “Wellenbrecher”- oder “Teil-Lockdown” verhängt. Als Hendrik Streeck, Jonas Schmidt-Chanasit und Andreas Gassen, der damalige Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Ende Oktober zu ihrem Papier interviewt wurden, wies Streeck darauf hin, man sei skeptisch, ob “ihr Konzept noch in die Beratungen der Kanzlerin mit den Landeschefs mit einfließen würde”. Streeck sagte hierzu: “Ich rechne nicht damit, dass das Konzept einfließt - die haben ja schon eine Beschlussvorlage.” Die Beschlussvorlage war der Teil-Lockdown - und der wurde, völlig ungeachtet des KBV-Positionspapiers, in Deutschland eingeführt. Drostens Aussage, durch das KBV-Positionspapier sei in Deutschland Kontrollkraft politisch verloren gegangen, entbehrt daher jedweder Grundlage.

Auswirkungen von Maßnahmen laut Drosten „Kollateraleffekte“

Drosten legte eine Folie vor, mit der er demonstrierte, dass es in der Winterwelle 2020 die meisten Corona-Toten gegeben habe. Als die Omikron-Variante gekommen sei, seien bereits 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung geimpft gewesen - daher habe es zu diesem Zeitpunkt viel mehr Fälle und viel weniger Verstorbene pro Fälle gegeben. Innerhalb der Alphawelle seien plötzlich weniger verstorben – das sei eine „Kombination aus mehreren Effekten“ gewesen: Erstens habe zu dieser Zeit bereits die Impfkampagne begonnen, gleichzeitig sei es zu Änderungen in der Kontrollstrategie gekommen. Man sehe dadurch, was man mit Maßnahmen alles machen könne. Drosten erwähnte an dieser Stelle noch einmal lobend das Prinzip ‚Flattening the Curve‘: Nicht-pharmazeutische Interventionen in der ersten Phase einer Pandemie hätten der Bevölkerung Zeit gegeben, für das Warten auf die Ankunft der Impfung. Aber auch bereits zur Zeit der Spanischen Grippe, als es noch keine Impfung gegeben habe, sei bereits erfolgreich ‚Flattening the Curve‘ betrieben worden, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten. In China habe man am Anfang der Pandemie Videoaufnahmen von Patienten gesehen, die unter schlimmsten Bedingungen in Wartebereichen verstorben seien - um das zu verhindern, mache man diese Kontrollstrategien. Jedem sei klar, dass es sich hierbei um keine perfekten, nachhaltigen Lösungen handele, sondern um sogenannte „Abwartestrategien“. Diese seien jedoch „einschneidende Entscheidungen“: Sie seien teuer, und würden viel Ärger, Diskussionsaufwand, Unverständnis in der Bevölkerung und politische Auseinandersetzungen mit sich bringen. All das seien jedoch „Kollateraleffekte“, die man zugunsten des Rettens von Menschenleben erdulden müsse.

Drosten zur Maskenpflicht

Der BSW-Abgeordnete Hentschel-Thöricht wollte von Drosten wissen, warum dieser frühzeitig für eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum geworben hat, obwohl das RKI bereits 2020 die Wirksamkeit von Masken für die breite Öffentlichkeit als gering bis nicht belegt eingeschätzt hatte, was aus den RKI-Protokollen klar hervorgehe. Drosten betonte, er habe nie für eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum bei Kindern geworben - das müsse der Abgeordnete ihm mal belegen. Er habe im Gegenteil immer darauf hingewiesen, dass eine Übertragung an der frischen Luft wahrscheinlich um den Faktor 20 geringer sei. Als Maßnahmen an der frischen Luft verhängt wurden, seien seine Aussagen schon viele Wochen in der Öffentlichkeit gewesen, und er habe sie immer wiederholt. Die Politik mache aber nicht das, was ein einzelner Wissenschaftler sage - auch nicht, wenn er Drosten heiße. Es sei nie seine Auffassung gewesen, dass man in der Öffentlichkeit Maske tragen soll.

Insgesamt habe sich jedoch die Erkenntnislage zu Masken fortentwickelt. Vor der Pandemie habe sich die epidemiologische Wissenschaft nur wenig für die Effizienz von Masken in der breiten Bevölkerung interessiert, nur die Krankenhaushygiene habe sich damit beschäftigt. Wenn die Politik oder ein Talkshow-Master einen Wissenschaftler wie ihn fragen würde, ob jetzt alle eine Maske bräuchten, müsse man als ehrlich argumentierender Wissenschaftler sagen, es sei unklar: Es gebe zwei, drei Studien, die schwach seien - daher könne man nicht sagen, dass das Tragen von Masken einen ganz großen Beitrag leiste. Spätere Daten hätten gezeigt, das bringe etwas. Wenn man eine Maske trage, gingen die Infektionen runter - zwar nicht auf Null, aber es sei ein wichtiger Beitrag zur Infektionskontrolle. Das habe er immer im Kontext der neu erscheinenden Informationen ehrlich kommuniziert. Dadurch seien verkürzte Medienmitteilungen zustande gekommen, er würde mal das eine, mal das andere sagen. Warum man das denn machen müsse, wenn man doch bereits im Januar 2020 schon gewusst hätte, dass das nichts bringe. Er habe aber nie gesagt, dass das nichts bringe, sondern dass die Evidenzlage dazu ein bisschen unklar sei.

Die Aussagekraft des PCR-Tests

Die BSW-Abgeordnete Biebrach stellte eine Frage zum PCR-Test: Ob Drosten erklären könne, wie der Test auf das neue Virus angepasst worden sei, und woher die Datengrundlage dafür stamme? Drosten erwiderte ihr, das könne er gerne beantworten, denn ganz am Anfang habe das ja sogar sein eigenes Labor gemacht. Kurze Zeit später hätten viele Biotech-Firmen entdeckt, dass man damit Geld machen könne – sein Labor habe das übrigens nie getan. Man habe den Test noch nicht einmal patentiert, um ihn der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.

Die Polymerase-Kettenreaktionen sei ein Vervielfältigungsverfahren für genetische Sequenzen, das in der molekularen Diagnostik flächendeckend verwendet werde. Sein Labor habe viel Erfahrung mit SARS-Genomen. Daher sei es für sein Labor damals einfach gewesen, auf Grundlage der ersten Medien- und Social-Media-Berichte aus China, in denen es hieß, es handele sich um ein SARS-ähnliches Virus, einen Test herzustellen. Ein solcher Test würde dann zwar auch auf alle möglichen anderen SARS-ähnlichen Coronaviren anschlagen, aber im Menschen komme eben keines von denen vor. Wenn der Test dann im Menschen positiv anspringe, handele es sich gesichert um den neuen Erreger. So habe man gleich Anfang Januar ein Team gebildet, und auf den begründeten Verdacht hin, dass es sich um ein SARS-ähnliches Virus handelt, einen Test erstellt. Zehn Tage später habe sich das dann bewahrheitet – daher sei sein Labor so schnell gewesen. Die Behauptungen in manchen Medien, dass sein Labor spezielle Beziehungen nach China gehabt hätte, seien allesamt unwahr. Der Grund sei lediglich die Kenntnis der biologischer Diversität von SARS-Viren gewesen, die sein Labor nach einer jahrzehntelangen Forschung an diesem Thema gehabt habe.

Die Rückfrage der Abgeordneten Biebrach, ob jeder positive Test auch automatisch eine Infektion bedeute, bejahte Drosten: Ein positiver PCR-Test bedeute in jedem Fall eine Infektion. Auch Menschen, die gar keine Symptome hätten und positiv seien, würden die Infektion verbreiten. Sie hätten “sehr viel Virus” im Rachen und seien vollkommen infektiös.

Der BSW-Abgeordnete Hentschel-Thöricht stellte eine zum Frage CT-Wert: Sogar bei symptomfreien Menschen sei ein CT-Wert von 45 Zyklen eingesetzt worden. Er wollte wissen, welche Überlegungen Drosten dabei geleitet hätten. Drosten entgegnete, er habe so etwas nie vorgeschlagen. Ein handwerklich korrekt durchgeführter PCR-Test sei entweder negativ, oder der Wert käme bereits beim 32.-35. Zyklus, oder etwas später heraus. Als der Test seiner Expertengruppe von der WHO für die ganze Welt empfohlen worden sei, hätten auch Labore mit dem Test gearbeitet, die vorher nicht mehr als 100 PCR-Tests gemacht hätten. Natürlich gebe es auch Labore, die nicht ganz so sauber arbeiten würden, und bei denen viele Falsch-Positive herausgekommen seien. Aber das sei die absolute Minderheit der Labore, und würde nach kurzer Zeit auch erkannt und korrigiert werden. Deswegen müsse man nicht den “Realitätsgehalt der ganzen Pandemie-Einschätzung” anzweifeln, es seien “kleine Unsicherheiten an den Rändern”. Es sei vergleichbar mit einer Autowerkstatt, die mal bei einem Reifenwechsel einen Fehler gemacht habe, infolgedessen ein Unfall passiert sei. Das heiße aber nicht, dass man deswegen keinen Reifenwechsel mehr machen müsse.

Bei Schulschließungen läge Deutschland laut Drosten im Mittelfeld

Drosten verwies darauf, dass in Deutschland oft eine Zahl von 183 Tagen kursiere, an denen die Schulen angeblich geschlossen gewesen sein sollen. Flächendeckend seien die Schulen in Deutschland jedoch nur an 74 Tagen geschlossen gewesen – das entspreche dem Durchschnitt der OECD-Länder. In Deutschland sei die Debatte um Kinder und Schulschließungen oft mit einem “Strohmann-Argument” geführt worden: Jemand verkünde in einer Talkshow, Kinder seien doch gar nicht infektiöser als Erwachsene. Dann würde es dann so erscheinen, als ob man das Gegenteil davon behauptet habe: Kinder seien infektiöser als Erwachsene. Die Aussage sei aber lediglich gewesen: Alle übertragen gleich. Es sei darum gegangen, die Gesamtzahl der Infektionen zu kontrollieren und dann eine politische Entscheidung, wo man dies tue. Aus Gesprächen mit Politikern habe er damals entnommen, dass Schulschließungen auch aus der Hintergrundüberlegung heraus erfolgt seien, dass Schulen eine gut greifbare Einheit seien: Sie seien „herunterreguliert vom Kultusministerium abwärts bis zum Schuldirektor, mit einer direkten Befehlskette“ - da sei man gut herangekommen. Außerdem habe eine Hintergrundüberlegung darin bestanden, dass viele Erwachsene angesichts von Schulschließungen eher im Home Office arbeiten würden - ohne, dass man dazu noch eine gesetzliche Verpflichtung auferlegen müsste. Man habe damals nicht darauf geachtet, ob Schülerinnen und Schüler lebenslange Schäden in ihren Bildungsbiografien haben würden, oder psychisch erkranken - das sei zu dieser Zeit gar nicht diskutiert worden. Damals sei es nur darum gegangen, ob man an die Arbeitsstätten oder die Schulen herangehe.

Diese Stelle ist interessant: Drosten gibt damit praktisch zu, dass in den politischen Erwägungen Schulschließungen vor allem als Mittel zum Zweck betrachtet wurden. Mit Schulschließungen wurden “zwei Fliegen mit einer Klappe” geschlagen: Weil die Kinder zuhause waren, mussten automatisch auch die Eltern als Betreuungspersonen von Zuhause aus arbeiten. Drosten antwortet hier vermutlich wahrheitsgemäß und bestätigt, was bereits aus den RKI-Protokollen und zahlreichen anderen Pandemie-Dokumenten hervorging: Das Kindeswohl stand bei den Kinder betreffenden Maßnahmen nie im Vordergrund, sondern ein vermeintlicher Nutzen für andere. Schulschließungen wurden nicht im Hinblick auf das Kindeswohl abgewogen, sondern sie waren für die Politik ein gut greifbarer Hebel, um damit weitere Verhaltensveränderungen in der Bevölkerung zu bewirken - ohne diese gesetzlich auferlegen zu müssen.

Was das Bundesland Sachsen laut Drosten aus der Pandemie lernen soll

Auf eine Frage der SPD-Abgeordneten Koch, was die Daten des Landes Sachsen auszeichne, verwies Drosten erneut auf die niedrige Impfquote im Bundesland – das sei auch in Bayern oder Thüringen der Fall gewesen. Infolgedessen habe es überfüllte Intensivstationen in Sachsen gegeben. Es läge jetzt an der Politik, daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Beim nächsten Virus könne die Situation wieder völlig anders aussehen, daher könne man aus Corona auch keine eins zu eins übertragbaren Schlüsse für die nächste x-beliebige Pandemie ziehen. Aber man könne vielleicht „kommunikative Dinge“ lernen: Wie man es etwa schaffe, ohne Impfpflicht eine gewisse Zwietracht in der Bevölkerung, und eine kritische Einstellung gegenüber politischer Regulation kommunikativ und medial „aufzufangen”. Natürlich sei die Presse frei, und das sei auch gut so - aber man könne der Bevölkerung vielleicht zusätzlich noch etwas liefern, eine Art öffentliche Ansprache durch die Behörden. Man müsse sich in einer Landtagsgruppe wie dem vorliegenden Ausschuss fragen, waren unsere Landesbehörden stark genug in der Kommunikation? Haben wir die Bevölkerung auf die richtige Art und Weise angesprochen? In welchen Medien haben wir kommuniziert, war das verbreitet genug, und haben diese Medien den Ton getroffen? War das gesamte politische Spektrum eingebunden in die gemeinsame Bewältigung dieser Problematik?

Laut Drosten korreliere eine höhere Impfquote mit einer geringeren Übersterblichkeit

Als der AfD-Abgeordneten Prantl fragte, ob eine höhere Impfquote mit einer niedrigeren Sterblichkeit bei Covid-Fällen und geringeren Übersterblichkeit korreliere, bejahte Drosten dies „ohne jeden Zweifel“. Er verwies dabei auf eine Folie mit RKI-Daten und die Winterwelle 2020-2021: Plötzlich habe sich die Kurve der Intensivpatienten, Todesfälle und Krankenhausaufnahmen von den Neuinfektionen getrennt. Es gebe nur eine Erklärung dafür, und das sei die Impfung. Bis zur Zeit der Delta-Welle habe der Effekt auf die Verringerung der Übertragung eindeutig bestanden, vor allem durch eine Verhinderung von Erkrankungen, von der auch Ungeimpfte stark profitiert hätten.

Den Aufbau natürlicher Immunität in der Bevölkerung zog Drosten nicht als Faktor für die abnehmende Sterblichkeit in Betracht - mit der Begründung, zu diesem Zeitpunkt habe es „Kontrollmaßnahmen“ und demnach “wenig Neuinfektionen” gegeben. Das widerspricht sich jedoch mit seiner Aussage ganz zu Beginn der Sitzung, wo er kritisierte, im Winter 2020/ 2021 habe es nur einen “Lockdown Light”, keinen richtigen Lockdown wie im Frühjahr 2020 gegeben, wodurch viele Ältere verstorben seien.

Interessant ist, dass Drosten einen angeblichen Zusammenhang zwischen Impfquote und Übersterblichkeit bejahte. Doch gerade der Faktor Übersterblichkeit verhielt sich in den Jahren 2020 bis 2025 ungewöhnlich: Während sie im Jahr 2020 bei Ausbruch der „stärksten Pandemie seit der Spanischen Grippe“ noch vollkommen unauffällig war, stieg sie in den Jahren 2021-2023 nach Impfbeginn stark an. Auf die Nachfrage eines Abgeordneten, wie Drosten es sich erkläre, dass Sachsen seit Impfbeginn deutschlandweit die zweitniedrigste Übersterblichkeit gehabt habe – in den Jahren 2022 und 2023 sogar die niedrigste – meinte Drosten, je länger man abwarte, desto weniger wichtig würden die Unterschiede zwischen Ländern, weil zu diesem Zeitpunkt bereits in ganz Deutschland eine breite Immunität bestanden habe. Wenn man die Übersterblichkeit für eine Pandemie bestimmen wolle, müsse man in der Pandemie selbst schauen, und nicht drei Jahre danach. Die Übersterblichkeit, die sich danach einstelle, korreliere mit der wirtschaftlichen Stärke und sozialen Kohärenz einer Gesellschaft. Länder, die wirtschaftlich deutlich besser dastünden und in denen die Bevölkerung einen hohen Zusammenhalt habe, an die Politik glaube, wo es keine große Zersplitterung des politischen Feldes gebe - dort sei die Übersterblichkeit deutlich geringer als in Ländern, wo das nicht so sei. Das sei statistisch erfasst.

Man wisse mit wissenschaftlicher Beweiskraft, dass die Impfung wirke. An die AfD-Abgeordnete Dietz gewandt, im späteren Verlauf der Sitzung eine weitere Nachfragen zur Impfung stellte, sagte Drosten: „Lassen Sie diese Zweifel - es sei denn, Sie machen das absichtlich.“

Warum sollen Politiker zukünftig allein auf wissenschaftliche Institutionen wie die Leopoldina vertrauen, die Fehler gemacht haben?

Die BSW-Abgeordnete Biebrach stellte eine Rückfrage zur letzten Ausschusssitzung. Sie rekurrierte auf Drostens Aussage, im Sommer 2020 sei es zu einer „Kakophonie von Stimmen aus der Wissenschaft“ gekommen, und die Politik solle auf Experten aus Wissenschaftsinstitutionen wie der Leopoldina oder der Helmholtz-Gemeinschaft hören. Gleichzeitig habe er beim letzten Mal jedoch auch gesagt, eine Leopoldina-Stellungnahme sei die „größte Fehleinschätzung“ gewesen, an der er beteiligt gewesen sei. Für sie tue sich da ein Widerspruch auf: Einerseits zu sagen, es sei aus Wissenschaftsinstitutionen zu Fehleinschätzungen gekommen, andererseits solle man ausschließlich auf Experten aus Wissenschaftsinstitutionen hören, die große Fehler gemacht hätten.

Drosten antwortete, das seien zwei unterschiedliche Dinge. Mit seiner Aussage, dass Politik sich an Wissenschaftsinstitutionen ausrichten solle, habe er kritisiert, dass diese für die Bevölkerung ziemlich relevante Entscheidung während Corona eigentlich nur von den Medien getroffen wurde. Drosten bemühte hierzu das vielbeschworene „False Balance“-Prinzip, ohne jedoch den Begriff selbst zu erwähnen: Da komme es zum Phänomen, 200 Wissenschaftler würden A sagen, und einer sage B. Wenn eine Talkshow dann A und B einlade, stelle sich das Ganze so dar, als ob die Wahrheit irgendwo zwischen A und B liege – das sei aber falsch. Da stelle sich für ihn die Frage, wie man das in Zukunft besser organisiert bekomme.

Dazu hakte die Abgeordnete Biebrach noch einmal nach. Sie gab zu bedenken, wenn die Wissenschaft das in zurückliegenden Zeiten auch so gesehen hätte, dann würde man heute vielleicht noch denken, die Erde sei eine Scheibe. Ob es deshalb nicht wichtig sei, auch abweichende wissenschaftliche Meinungen zuzulassen, anstatt zu meinen, man habe „die Weisheit mit Löffeln gefressen“, und alle anderen seien doof. Für sie sei das eine schwierige Aussage.

Drosten erwiderte, die Zuschreibung, irgendjemand - etwa er selbst – habe „die Weisheit mit Löffeln gefressen“, käme aus aggressiven Medienquellen, die während der gesamten Pandemie ein Interesse daran gehabt hätten, sein öffentliches Bild zu beschmutzen. Man fände in all seinen Podcasts stets “Unsicherheitsäußerungen”: Er habe stets kenntlich gemacht, wenn er für eine Frage nicht der richtige Ansprechpartner sei. Dass ein hellsichtiger Pionier in der Wissenschaft zunächst nicht wahrgenommen würde - solche Phänomene gebe es leider. Wissenschafter seien schließlich auch nur Menschen. Aber man argumentiere immer auf der Basis von Daten, und auch Pioniere und Visionäre müssten ihre Erkenntnisse mithilfe von Daten belegen. Das ginge jedoch heutzutage viel schneller als noch zu Galileos Zeiten: Damals habe es Jahre gedauert, bis jemand Daten veröffentlicht habe und diese dann per Postkutsche durch Europa getragen wurden. Heute ginge dieser Prozess innerhalb von Wochen bis Monaten. Man könne heutzutage in der Wissenschafts-Community viel schneller beurteilen, ob Daten haltbar seien oder nicht. Diejenigen, die etwa für eine Durchseuchung plädiert hatten, hätten dafür bis heute keine Daten vorgelegt, daher sei das “nicht mit Galileo vergleichbar”.

Weitere Aussagen zur umstrittenen Leopoldina-Stellungnahme

Bei der letzten Ausschusssitzung hatte Drosten die 10-Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina als “größte Fehleinschätzung, an der ich beteiligt war” bezeichnet. Diesmal relativierte er seine Äußerung: Er habe beim letzten Mal gesagt, dass die Stellungnahme sicherlich zu den Dingen gehöre, von denen er im Nachhinein sage, man müsse infrage stellen, ob sie nötig war. Er habe nicht gesagt, dass es sein “größter Fehler” in der ganzen Pandemie gewesen sei. Das habe zwar in manchen Zeitungsüberschriften so dringestanden, aber das habe er so nicht gesagt. Drosten bedient sich hier eines Strohmann-Arguments: Tatsächlich hatte er nämlich von “Fehleinschätzung” gesprochen, und genau so wurde es medial auch berichtet. Von “größter Fehler” hat niemand gesprochen.

Drosten erklärte vor dem Ausschuss, die politisch-mediale Auseinandersetzung mit der Impfpflicht habe vor allem im Herbst 2021 unter dem Eindruck der Delta-Welle stattgefunden. Diese Aussage ist unwahr: Bis zum Tag der Abstimmung zur allgemeinen Impfpflicht am 07. April 2022 stand die allgemeine Impfpflicht in Deutschland im politischen und medialen Fokus.

Es sei ihm zufolge damals unethisch gewesen, etwas anderes zu empfehlen, aber im Nachhinein betrachtet habe man wahrscheinlich auf die Stellungnahme verzichten können - was man damals aber noch nicht wissten konnte. Die Stellungnahme sei von einer Gruppe von Expertinnen und Experten in einer schwierigen politischen Entscheidungslage verfasst worden, als die Delta-Welle in Deutschland gerade „so richtig abhob“. Das Delta-Virus sei das pathogenste Virus überhaupt gewesen, und in einigen Bundesländern, etwa Sachsen und Bayern, seien die Impfquoten in der älteren Bevölkerung damals nicht gut gewesen. In Deutschland sei es damals im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wieder zur Verlegung von Intensivpatienten zwischen Bundesländern gekommen, von schlechter geimpften in besser geimpfte Bundesländer, wo noch Intensivkapazitäten frei gewesen seien. Die Politik habe sich gleichzeitig auf „Nie wieder Lockdown“ festgelegt. Daher habe man eine Stellungnahme verfasst, die eine ganze Reihe von Möglichkeiten für die Politik aufzeigen sollte, wie man in dieser schwierigen Situation noch eine Veränderung der Situation herbeiführen könne. Einer dieser Punkte sei die Befürwortung einer Impfpflicht „nur im Bereich des medizinischen Personals“ gewesen. Die Überlegung sei damals gewesen, dass man in dieser Situation von der eigenen Berufsgruppe verlangen müsse, um mit gutem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, dass man von der Impfung überzeugt sei. Wie hätte die Politik das sonst von der allgemeinen Bevölkerung verlangen sollen? Die Leopoldina infolge der Stellungnahme stark unter Beschuss gekommen. „Einzelpersonen“ im medizinischen Personal hätten nicht verstanden, warum ihnen nun eine Pflicht auferlegt worden sei, nur weil sie Krankenpfleger oder Ärzte sind. Die Leopoldina habe allerdings die Impfpflicht im Pflegesektor nicht „gefordert“, nur „empfohlen“. Nur Politiker würden Forderungen stellen.

Die Datengrundlage der umstrittenen Leopoldina-Stellungnahme: Dirk Brockmanns Modellierungsstudie aus dem RKI

Der BSW-Abgeordnete Hentschel-Thöricht fragte nach der Datengrundlage für die Leopoldina-Stellungnahme. Drosten erklärte, zwar hätten Daten aus Israel im Sommer 2021 auf ein leichtes Immun-Escape der Delta-Variante verwiesen, doch “Daten des Robert-Koch-Instituts” hätten gezeigt, dass im Herbst 2021 an der großen Mehrzahl aller Infektionen, bei acht bis neun von zehn Übertragungspaaren, Ungeimpfte beteiligt gewesen seien - entweder als Überträger oder Empfänger. Das Ergebnis basiere auf “echten deutschen Daten”. Jens Spahn habe das die “Pandemie der Ungeimpften” genannt - er selbst übrigens nicht. Er habe gesagt, das sei keine “Pandemie der Ungeimpften”, sondern eine Pandemie. Letztendlich seien das aber alles nur Sprüche - man habe die Daten. Sofern die Abgeordneten daran interessiert wären, solle ihnen Dirk Brockmann aus dem RKI das nochmal im Ausschuss erklären.

Die von Drosten erwähnte Studie von Dirk Brockmann erschien im November 2021, eine begutachtete Version folgte im September 2022 im Fachjournal Nature. Zahlreiche Medien stürzten sich Anfang Dezember 2021 auf die von Brockmann erhobene Schlussfolgerung, in der Mehrzahl der Infektionen seien Umgeimpfte beteiligt (1,2,3,4,5). Infolgedessen verbreitete Jens Spahn sein Narrativ der “Pandemie der Ungeimpften”. Das RKI übernahm die Modellzahl von Dirk Brockmann im Bulletin vom 09. Dezember 2021. Die mangelhafte Datenerhebung der Studie wurde später von zahlreichen Autoren stark kritisiert, unter anderem auch dem Sachverständigenausschuss der Bundesregierung.

Bei den von Brockmann erhobenen Zahlen handelte es sich nicht um “echte deutsche Daten”, sondern ein reines Modellergebnis: Brockmann schätzte den Anteil Ungeimpfter an Übertragungen auf Grundlage von Meldedaten aus dem Jahr 2021. Diese waren jedoch nicht repräsentativ, da niemals erhoben wurde, welchen Anteil Geimpfte und Ungeimpfte an den Testungen hatten. Damals bestand ein regelrechter Testpflicht-Dschungel: 2G- oder 3G-Modelle, unterschiedliche Testpflichten je nach nach Bundesland, nach Impfstatus, sowie ein hoher Anteil von unbekannten Fällen. Wie beim Inzidenzskandal herauskam, lag der Anteil an Fehlzuweisungen beim Impfstatus bei bis zu 80 Prozent. Christians Drostens Behauptung vor dem Corona-Untersuchungsausschuss, an acht bis neun von zehn Covid-19-Infektionen sei mindestens ein Ungeimpfter beteiligt gewesen, ist somit unhaltbar.

Drosten sieht sich als Opfer einer medialen Verleumdungskampagne gegen seine Person

An mehreren Stellen während des Ausschusses ließ Drosten durchblicken, dass er sich als Opfer von jahrelangen, medialen Diffamierungskampagnen gegen sich sieht. So beschwerte er sich, dass im Herbst 2020 die Kontroverse in der Gesellschaft und die Angriffe auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits so schwer und so bedrohlich gewesen sein, dass viele Kollegen, er selbst eingeschlossen, sich gesagt hätten, man mache jetzt nur noch eine “neutrale Offenlegung von Daten”.

Die Abgeordnete Biebrach wies darauf hin, dass es in den Corona-Jahren zu einer starken Abwertung von anderen wissenschaftlichen Meinungen gekommen sei. Ob Drosten das in der internen Kommunikation der Wissenschafts-Community auch so wahrgenommen habe? Drosten entgegnete, er könne das nicht bestätigen – es habe allerdings dieses „frappierende und und besorgniserregende Phänomen“ gegeben, dass „Einzelpersonen“ sich mit „objektiv falschen Einschätzungen in die ganz breite politisch-mediale Öffentlichkeit“ bewegt hätten, und deren Aussagen dann Konsequenzen für die Lebenserwartung der gesamten Bevölkerung gehabt hätten. Diese Personen hätten Stellungnahmen ohne wissenschaftliche Substanz verfasst, diese gezielt in die Politik gespielt, und damit dann die politische Entscheidungslage zum Negativen beeinflusst.

Im Winter 2020 hätten „einige wenige WissenschaftlerInnen“ - zu denen habe er auch gehört - den Mut gehabt, dieses Phänomen zumindest einmal zu adressieren. Der Wiederhall aus manchen Medien sei so unerträglich gewesen, dass man sich ernsthafte Sorgen machen müssen, wenn in der nächsten Krise wieder einmal wissenschaftliche Expertise von der Politik gebraucht würde. Er kenne viele hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich von Anfang aus Bedenken heraus gesagt hätten: Ich äußere mich gar nicht. Andere, die wie er „couragiert“ gewesen seien, würden sich rückblickend fragen, ob das richtig war für das eigene Fortkommen, die Sicherheit der eigenen Familie, oder die eigene psychische Gesundheit. Man käme unter einen politischen und medialen Druck, der sogar den auf Spitzenpolitiker übersteigen würde, und man habe keinerlei Schutz, weder gegen tätliche Angriffe, noch gegen politisch motivierte Diffamierungen. Drosten machte den Abgeordneten seine Situation in drastischen Worten deutlich: „Und Sie leiden extrem darunter. Und Ihr Leben verändert sich wahrscheinlich für alle Zeit.“ Es sei ein Problem, dass es keine Mechanismen gebe, Personen, die sich „sozial engagieren“ würden, zu schützen und aufzufangen.

Es gebe bestimmte politische und mediale Seiten, die denken, wenn sie die Person erledigen, dann hätten sie das Thema gewonnen. Das sei seine Situation. Er könne nur sagen, es tue ihm leid - er sei stabil. Man habe es nicht geschafft, ihn kleinzukriegen, und er werde weiterhin das von sich geben, was der wissenschaftliche Erkenntnisstand sei. Wenn Menschen mit Absicht Aussagen verfälschen würden, könne man sich nicht mehr dagegen wehren. Sofern es sich nur um eine Nachlässigkeit handeln würde - das sei seine naive Auffassung am Anfang gewesen -dann nehme er sich total gerne die Zeit, wie hier vor dem Ausschuss, das nochmal in Ruhe zu erklären. Aber in anderen Situationen sei das unkontrollierbar. Mit den Versuchen, Personen zu zerstören, kämen auch mehr und mehr Falschinformation in die Öffentlichkeit.

Seitenhiebe gegen den Virologen-Kollegen Hendrik Streeck

Drosten kritisierte vor dem Ausschuss auch Kollegen, die in seinen Augen unlautere „Profiteure“ der Corona-Jahre gewesen seien. Manche von ihnen hätte „eine politische Agenda“ gehabt, und wie man heute rückblickend wisse, „auch damals schon Parteimitgliedschaften“. Sie würden heute „politische Karriere machen“ und hätten „schon längst die Wissenschaft verlassen“. Sie hätten „falsche Informationen, die populär waren, populistisch in die Öffentlichkeit gesetzt“. Eine valide politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie sollte daher unbedingt auch versteckte politische Abhängigkeiten identifizieren, um so etwas in der Zukunft zu verhindern. Drosten nannte an dieser Stelle noch keinen Namen, aber von der Profilbeschreibung kann er eigentlich nur seinen Erzrivalen, den Virologen Hendrik Streeck, meinen.

An anderer Stelle sprach Drosten unverblümter aus, was er von Streeck hält: Dessen “Identifikation mit einem Plädoyer für eine Durchseuchung” sei aus der Heinsberg-Studie gekommen. Bereits Ende Februar 2020, als die Studie losgegangen sei, habe es eine Pressekonferenz mit “breiter Ansprache” gegeben, zu einem Zeitpunkt, als noch keine wissenschaftlichen Daten vorgelegen hätten. Die Botschaft sei gewesen: Viele Menschen seien bereits immun, ohne es zu merken - deswegen sei die Sterblichkeit der Erkrankung viel geringer als angenommen. Daraus sei gleich eine politische Botschaft gemacht worden, um zu schnelleren Öffnungsschritten zu kommen. In Drostens Augen sei das eine “drastische Fehleinschätzung” gewesen. Das später veröffentlichte Manuskript der Heinsberg-Studie, das die Datenbasis für die “politisch platzierten Aussagen” dargestellt habe, habe die zuvor getätigten Aussagen nicht gestützt. Die ermittelte Antikörperprävalenz von 15 Prozent habe eben nicht gezeigt, dass die meisten schon immun seien und man jetzt öffnen könne, sondern, dass man eben nicht öffnen könne. Von der ermittelten Sterblichkeitsrate von 0,4-0,5 Prozent sei behauptet worden, sie läge deutlich unter der in China ermittelten Sterblichkeit, habe sich aber nicht deutlich von bereits kursierenden Sterblichkeits-Einschätzungen unterschieden.

Die Schlussfolgerungen, mit denen man bereits vor Veröffentlichung der Daten an die Öffentlichkeit gegangen sei - die Bevölkerung sei bereits breit immunisiert, und die Krankheit sei deutlich weniger tödlich als wir dachten - seien auf der Datengrundlage nicht haltbar gewesen. Trotzdem seien diese Aussagen in die “ganz breite politische Öffentlichkeit” getragen worden. Herr Laschet habe neben Herrn Streeck auf derselben Bühne gestanden - noch vor Veröffentlichung der zugrundeliegenden Daten. Er sage das so ad Personam gegen Streeck, weil Streeck inzwischen ja auch Politiker sei, und sich schon in der ganzen Pandemie wie ein Politiker verhalten habe. Das müsse man schon sehr in Frage stellen. Drosten führte aus: “Als Wissenschaftler” würden “sie” (“wir”) das sowieso in Frage stellen, aber auch politisch müsse man mal darüber nachdenken, was das für den “Schutz der Bevölkerung” und die “Verantwortungsfähigkeit eines Wissenschaftlers oder Politikers” bedeute. An einer anderen Stelle des Ausschusses, als er auf Vorbemerkungen seiner Kollegen Dr. Detlev Krüger, seinem Vorgänger an der Charité, und Hendrik Streeck angesprochen wurde, meinte Drosten, er bezweifle, dass seine Kollegen ihm “Paroli bieten” könnten.

Persönliches Fazit des zweiten Drosten-Auftritts vor Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen

Anders als bei seiner ersten Anhörung vor dem Corona-Untersuchungsausschuss in Sachsen wirkte Drosten bei der zweiten Sitzung auffallend selbstsicher. Während er beim ersten Mal sein Eingangsstatement noch stockend vom Blatt abgelesen hatte, gab er sich diesmal betont kämpferisch und selbstbewusst. Offenbar hatte die vorangegangene Sitzung ihm einen Eindruck von einer fachlich begrenzten Kompetenz der Abgeordneten vermittelt, so dass er nicht allzu viel kritische Nachfragen zu befürchten hätte. Seine Taktik bestand diesmal augenscheinlich darin, auf jede Frage mit einem ausgiebigen Redeschwall - gespickt mit zahlreichen persönlichen Betroffenheitsanekdoten - zu antworten. Wenn er mit Nachfragen konfrontiert wurde, reagierte er schnell pampig, herablassend und verwies auf seine fachliche Autorität, die beim Nachfragenden offenbar nicht in gleicher Form gegeben sei.

Drostens Kalkül ist teilweise aufgegangen: Bis auf wenige Ausnahmen hakten die Abgeordneten auf fragwürdige bis falsche Äußerungen nicht nach, sondern gingen kommentarlos zur nächsten Frage über. Eine nachträgliche Kommentierung über eine kritische Berichterstattung wird aber naturgemäß viel weniger Schlagkraft entfalten, als eine direkte Konfrontation direkt vor dem Ausschuss. Es fehlte Drosten beim Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen ganz klar ein patenter Gegenspieler, der fachlich tief genug in der Materie steckt, um seine Verdrehungen, Verharmlosungen und Falschbehauptungen fundiert zu widerlegen. Die Fragen der Abgeordneten waren häufig nicht schlecht, verliefen aber im Sande, weil Drostens darauffolgende, fragwürdige Äußerungen unkommentiert stehenblieben.

Hier stößt das Konzept eines Untersuchungsausschusses an seine Grenzen, da fachfremde Abgeordnete auf Menschen stoßen, für die eine Befragung auf ihrem täglichen Fachgebiet ein Heimspiel darstellt. Die gleiche unfaire Ausgangssituation bestand auch während der Corona-Jahre: Auch hier konnten schwer mit Interessenkonflikten behaftete Experten fachlich unbeleckten Politikern praktisch alles erzählen. Was zählte, war das Autoritätsargument - hat der jeweilige Experte eine gesellschaftlich anerkannte Autorität, etwa in Form einer Mitgliedschaft an einer renommierten Fachgesellschaft, dann muss sein Wort wohl etwas wert sein. Die von den Experten vorgetragenen Argumente waren für Abgeordnete oft nur schwer greifbar, geschweige denn widerlegbar. Genau dieses Phänomen einer ungleichen fachlichen Ausgangssituation spiegelte sich auch vor dem Corona-Untersuchungsausschuss Sachsen wider.

Das Besondere an einem Untersuchungsausschuss ist jedoch die Tatsache, das in diesem Rahmen gefallene, uneidliche falsche Tatsachenbehauptungen gemäß 153 StGB strafbar sind. Öffentliche Lügen sind allgemein nicht strafbar, vor einem Untersuchungsausschuss jedoch schon, denn die zentrale Funktion eines Untersuchungsausschusses ist die Wahrheitsfindung. Es bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft Dresden die neu hinzugekommenen, mutmaßlich uneidlichen falschen Aussagen von Drosten vor dem Untersuchungsausschuss in ihre Ermittlungen mit aufnehmen wird.